大葉(シソ)は、香り豊かで料理にも重宝される人気の薬味ですが、意外と育て方でつまずく人が多い植物でもあります。特に成長に欠かせない水といった些細なことでも、水やりの頻度や量、タイミングに迷うことは少なくありません。毎日あげるべきか、水のやりすぎにならないかなど、判断が難しいものです。

この記事では、初心者の方でも安心して育てられるよう、水やりのベストなタイミングや適切な量、頻度の目安についてわかりやすく解説します。また、プランターでの栽培に適したポイントや、日陰でも育つのか、水だけで育てられるのかといった疑問にも触れています。

さらに、葉がしおれる原因や、ほったらかしでどこまで育てられるのかといった実用的な情報も網羅。この記事を読むことで、大葉の育て方に自信が持てるようになるはずです。

- 大葉の水やり頻度や適切なタイミング

- 水の量や水やりすぎによるトラブルの対処法

- プランター栽培や日陰での育て方のコツ

- 初心者でも失敗しない大葉の育て方

大葉の水やりの基本と正しい管理法

- 水やりの頻度は毎日が正解?

- ベストなタイミングで与える方法

- 適切な量は?水やりすぎではどうなるか

- 夏と冬の水やりの違いとは

- プランター栽培での注意点とは

水やりの頻度は毎日が正解?

毎日水やりをする必要があるとは限りません。大葉はやや湿り気のある土壌を好みますが、常に水を与え続けると逆に根腐れの原因になるためです。

大切なのは、土の表面が乾きかけているかどうかを確認することです。毎日決まった時間に少量ずつ与えるのではなく、土が乾いたと感じたときに、鉢底から水が流れ出るほどたっぷりと与える方法が効果的です。これは、根がしっかりと酸素を吸収できる環境を保つためにも重要です。

例えば、夏の暑い日が続く時期は朝と夕の1日2回水やりが必要な日もありますが、曇りや雨の日は土の乾きが遅いため、水やりの間隔を空ける判断が必要になります。

一方で、毎日少しずつ水を与える習慣は、土の表面ばかりが湿って根に水分が届かないことがあります。このような状態が続くと、葉がしおれたり、株全体が弱ってしまうこともあります。

したがって、「毎日水やりするかどうか」ではなく、「土の状態を観察して判断する」ことが、健全な大葉の育成につながります。

ベストなタイミングで与える方法

水やりのタイミングは、朝または夕方の涼しい時間帯が最も適しています。真昼の暑い時間帯に水を与えると、土の温度が急激に下がり、根にダメージを与える可能性があるため避けましょう。

特に夏場は、朝に一度たっぷりと水を与えることで、日中の乾燥や高温に備えることができます。加えて、夕方にも土の乾き具合を見て必要であれば水を与えると、夜間の蒸散による水切れを防ぐことができます。

例えば、朝に土の表面が湿っていても、強い日差しと高温で夕方にはカラカラになることがあります。このような日は、夕方にも追加の水やりを行うことが望ましいです。

一方、雨の日や湿度が高い日は、無理に水を与える必要はありません。むしろ過剰に水を与えると、根腐れやカビの発生につながるリスクがあります。

このように、ベストな水やりのタイミングは「気温が低く、植物への負担が少ない時間帯」であり、さらに「土の状態に応じて調整すること」が肝心です。日々の観察が、大葉の健康な成長を支えます。

適切な量は?水やりすぎはどうなるか

大葉に与える水の量は、「鉢底から水が流れ出る程度」が目安とされています。これは、土全体に均一に水分が行き渡るようにするためで、結果として根がしっかりと水を吸収できる状態を作ることができます。

しかし、注意が必要なのは「常に土が湿った状態」を保ち続けることではありません。土の表面が乾いてから、たっぷりと水を与えることで、根が空気にも触れられる時間を確保でき、健全な発育が促されます。逆に言えば、水を与えすぎてしまい、常に湿った状態が続くと根が酸欠状態になります。根は酸素を必要とする器官であるため、空気が届かないと腐ってしまうのです。

水やりすぎの兆候にはいくつかのサインがあります。たとえば、葉の先端が黒ずんだり、下葉が黄色く変色して落ちる場合、それは過湿による根腐れが進行している可能性があります。また、土の表面にカビのような白い菌が見られるのも、湿度が過剰なサインです。これを放置すると、植物全体がしおれて回復不能になることもあります。

これに対して、適切な量を守るには「水のやり方」と「土の状態の観察」が重要です。例えば、ジョウロなどで一気に水を与え、鉢底からしっかり水が流れ出るのを確認しましょう。その後は土が乾くまで水を控える。このサイクルを繰り返すことが、大葉を元気に保つコツです。

また、水はけの良い土を選ぶことも大切です。重たい土や排水性の悪い培養土を使用すると、どれだけ適切な量を守っても水が土中に滞留してしまい、根腐れの原因になります。市販の野菜用培養土の中でも「水はけ」「通気性」などが強調されているものを選ぶと安心です。

つまり、水の量は多すぎても少なすぎても問題となりますが、「一度にしっかり与えて、次の水やりは土が乾いてから」が基本です。このバランスを意識することで、大葉の健康な成長を支えることができます。

夏と冬の水やりの違いとは

大葉の栽培において、季節ごとの水やりの方法を変えることは非常に重要です。特に夏と冬では、気温や湿度、植物の成長スピードが大きく異なるため、同じ感覚で水を与えてしまうと失敗につながることがあります。

夏は、大葉が最も生育する季節です。気温が高く、日照時間も長いため、水分の蒸発が早くなります。このため、プランター栽培の場合には朝と夕の1日2回水を与えることが推奨されます。朝はその日の暑さに備えるため、夕は日中の蒸散で乾いた土を潤すための水やりです。

また、夏はハダニなどの害虫も発生しやすい時期です。葉の表面だけでなく裏側にも霧吹きで葉水を与えることで、害虫の予防にもつながります。ただし、夕方以降に葉水を与えすぎると、湿度が上がって病気を招くことがあるため、葉が乾く時間がある朝のうちに行うのが安全です。

一方で冬の大葉は、基本的に水やりを必要としません。大葉は一年草であり、寒さに弱いため、冬場にはすでに枯れていることが多いからです。たとえ室内で育てている場合でも、光量が少なく気温も低い冬の環境では、植物の成長が著しく緩やかになります。根もほとんど水を吸わなくなるため、頻繁な水やりは根腐れのリスクを高めるだけです。

| 項目 | 夏 | 冬 |

|---|---|---|

| 水やり頻度 | 朝夕の2回が目安 | 基本的に不要または極少 |

| 与える量 | 鉢底から流れるほどたっぷり | 状況による(控えめ) |

| 注意点 | 乾燥によるしおれ、葉焼け | 過湿による根腐れ |

| 葉水 | 朝がおすすめ(ハダニ予防) | 不要 |

| 生育状況 | 活発に成長 | 成長はほぼ止まる |

このように、夏は「乾燥防止と害虫予防を意識した多めの水やり」、冬は「成長が止まるため控えめまたは不要」という考え方が必要です。気温と植物の状態に合わせて水やりの量と回数を調整することで、健康的な育成が可能になります。

プランター栽培での注意点とは

大葉をプランターで育てる際には、地植えとは異なるいくつかの注意点があります。特に重要なのは「水はけ」「風通し」「日当たり」「プランターのサイズ」といった管理環境の最適化です。

まず、水はけの良い土を使うことが大前提です。プランターは限られた土の中で育てるため、水がたまりやすく、根腐れが起きやすくなります。一般的な培養土を使用する際には、赤玉土や軽石を混ぜて排水性を高めると安心です。また、プランターの底には必ず排水用の穴があることを確認し、受け皿には水をためないように注意しましょう。

日当たりも大切ですが、夏場の直射日光が長時間当たる環境では、葉が硬くなったり焼けてしまうことがあります。このような場合は、午前中だけ日が当たる「半日陰」や、寒冷紗を使って直射日光をやわらげる工夫が効果的です。逆に、日光が不足すると香りや色が悪くなるため、完全な日陰は避けてください。

さらに、プランターのサイズも見落としがちなポイントです。根がしっかり広がるスペースがなければ、成長が鈍くなり、収穫量にも影響します。60cm以上の長さのあるプランターを使い、苗同士は20cm以上間隔を空けて植えるようにしましょう。

風通しの悪い場所で育てると、湿気がこもって病気が発生しやすくなります。特にベランダの角や密閉された場所は、空気の流れが滞りやすいため、こまめに位置を変えるなどの工夫も必要です。

また、プランターでは土の量が少ない分、養分が早く消耗されます。そのため、定期的な追肥も必要になります。ただし、肥料のやりすぎはアブラムシの発生原因にもなるため、用量を守って施すことが大切です。

こうして見ると、プランター栽培は手軽な反面、細やかな管理が求められる方法です。ただし、日々の観察とちょっとした工夫で、初心者でも十分に元気な大葉を育てることができます。

大葉の水やりで失敗しないコツ

- 葉がしおれる原因とその対処法

- 根腐れや病気を防ぐポイント

- 初心者向けの育て方ガイド

- 水だけで育てられるのか

- 日陰でも育つかどうかを解説

- ほったらかし栽培は可能なのか

葉がしおれる原因とその対処法

大葉の葉がしおれてしまうのには、いくつかの原因があります。見た目だけでは原因を特定しにくいことも多いですが、症状の出方や環境の変化を観察することで、適切な対処が可能です。

まずもっとも多いのが「水不足」です。大葉は乾燥に弱いため、特に夏場に水やりを怠ると、短時間で葉がしおれてしまいます。プランター栽培の場合、土の量が少ないため水分の保持力が低く、晴天の日には午前中の水分が午後には完全に失われることもあります。このようなときには、すぐに鉢底から水が流れるまでたっぷりと水を与えることで回復するケースが多く見られます。

一方で、「水の与えすぎ」も同じように葉のしおれを引き起こします。常に湿った土の中では、根が酸素を取り込めなくなり、機能が低下します。結果として水を吸収できなくなり、葉が水分不足のような症状を示すのです。このような場合には、すぐに水やりを止め、土の乾燥を促す必要があります。プランターであれば、風通しの良い場所に移動させ、受け皿の水も取り除いてください。

他にも、「日焼け」や「強風」など物理的なストレスが原因となることもあります。特に夏場の直射日光で葉が焼けると、急に元気を失うように見えることがあります。この場合は、寒冷紗をかけたり、半日陰の場所に移すと効果的です。

また、「肥料のやりすぎ」や「根詰まり」も見落としがちな要因です。肥料の濃度が高すぎると、根が傷み、正常な水分吸収ができなくなります。特にプランターでは、成長に伴って根がぎっしり詰まると水や養分が行き渡りにくくなるため、必要に応じて植え替えも検討しましょう。

| 原因 | 主な症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 水不足 | 葉がしんなり、垂れる | 鉢底から水が流れるまでたっぷりと与える |

| 過湿・根腐れ | 下葉が黄色くなる、葉先が黒ずむ | 水やりを控える、土を乾かす |

| 日焼け | 葉の色が薄くなる、焼けたような跡 | 半日陰へ移動、寒冷紗で直射日光を和らげる |

| 肥料のやりすぎ | 葉がチリチリ、根が痛む | 水で土を洗い流す、肥料を控える |

| 根詰まり | 全体的に元気がない | 大きめの鉢に植え替える |

つまり、葉がしおれるのは単純な水不足だけでなく、環境の変化や管理の仕方による複合的な原因が考えられます。まずは「水の与え方」と「置き場所」を見直し、根の状態や土の乾き具合を丁寧に観察することが、早期回復への第一歩です。

根腐れや病気を防ぐポイント

大葉の健康な生育を維持するうえで、根腐れと病気の予防は欠かせません。特にプランター栽培では、限られた環境の中で管理されるため、少しの油断が植物のダメージに直結します。

まず、根腐れを防ぐための最大のポイントは「水はけの良い土を使うこと」です。重たい土や水分をため込みやすい土では、根が長時間水に浸かったままになり、酸素が不足します。これが根の腐敗を引き起こす主な原因です。市販の野菜用培養土でも、できるだけ「排水性」や「通気性」が強調されている商品を選ぶようにしましょう。自作する場合は、赤玉土や軽石を混ぜると効果的です。

さらに、プランターの底に敷く「鉢底石」や、水抜け用の穴も重要な役割を果たします。鉢底に水が溜まらないよう、受け皿の水もこまめに捨てるようにしてください。

次に、病気を予防するためには「風通しの良い環境づくり」が重要です。特に梅雨のような高湿度の時期には、さび病や斑点病といったカビ系の病気が発生しやすくなります。葉が密集しすぎていたら適度に間引き、プランターの配置にも気を配ってください。密閉されたベランダの角などでは空気が滞るため、日中だけでも風通しのよい場所に移動させるのが理想的です。

加えて、「水やりの時間帯」も影響します。夜に水を与えると、気温が下がる中で土の湿度が高まるため、病原菌の温床になりやすくなります。朝か夕方の早い時間帯に済ませることで、過度な湿気を防ぐことができます。

最後に、「肥料の使い方」にも注意が必要です。窒素を多く含む肥料を過剰に与えると、アブラムシが集まりやすくなり、結果として葉や茎が病気にかかりやすくなります。肥料はパッケージ記載の量を守り、定期的な施肥のタイミングを見直すことも忘れないようにしましょう。

このように、根腐れと病気の予防は「適切な土選び・風通し・水やり・肥料管理」の4つを意識するだけで、大きく改善できます。毎日の観察を習慣づけ、早めの対処を心がけることが健康な大葉栽培の秘訣です。

初心者向けの育て方ガイド

これから大葉を育てたい初心者の方にとって、何から始めたらよいのか分かりにくいことも多いかもしれません。ただし、大葉は比較的生命力が強く、初心者でも成功しやすい野菜のひとつです。基本さえ押さえれば、家庭菜園の第一歩として十分楽しめるでしょう。

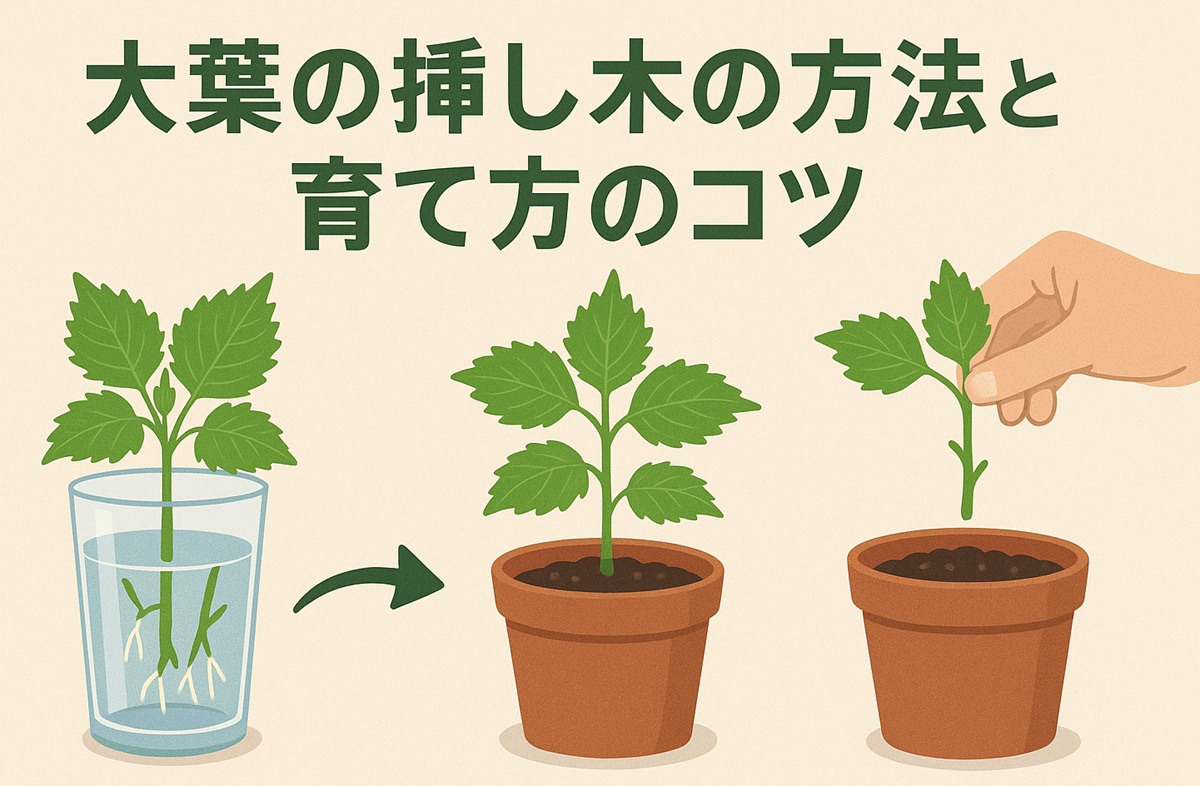

まずおすすめなのは、苗から育てる方法です。種からの栽培も可能ですが、発芽にはコツが必要で、温度や光などの条件管理がやや難しいため、初めての方にはハードルが高いかもしれません。園芸店やホームセンターで販売されている大葉の苗を購入し、暖かくなった4月下旬以降に植え付けましょう。

植え付けの際は、日当たりと風通しのよい場所を選ぶことが大切です。特に午前中は日が当たり、午後はやや陰になる「半日陰」の場所が適しています。強すぎる日差しは葉が硬くなる原因となるため、夏場は直射日光を避ける工夫も必要です。

次に、土とプランターの準備についてです。市販の野菜用培養土を使えば、特別な配合は必要ありません。プランターは60cm程度の標準サイズが使いやすく、底に排水穴がしっかりあるものを選びましょう。植える際には、苗の根を傷つけないように注意し、根鉢がしっかり土に馴染むように優しく押さえます。

水やりは、土の表面が乾きかけたときにたっぷりと与えるのが基本です。毎日決まった時間に少量を与えるのではなく、乾き具合を見て判断することで、過湿や根腐れを防げます。特に真夏は朝夕2回の水やりが必要になる日もあります。

収穫の目安は、葉が10枚以上に増えて草丈が30cm程度になったころです。下の方から順に葉を収穫していくことで、植物の負担が少なくなり、長く収穫を楽しむことができます。さらに、頂芽(茎の先端)を摘む「摘心」を行えば、わき芽が増え、収穫量もアップします。

このように、初心者でも育てやすい大葉は、基本のポイントを押さえることで失敗を防ぎ、楽しく栽培を続けることができます。無理のないペースで育てながら、徐々に植物との付き合い方に慣れていきましょう。

水だけで育てられるのか

大葉(シソ)は、比較的育てやすい植物ですが、「水だけで育てる」ことには一定の条件や注意点があります。よく知られる方法に「水耕栽培」があり、これは土を使わずに水と液体肥料で植物を育てる栽培手法です。この方法であれば、確かに水中心での栽培が可能になります。

(参考:近畿農政局「大葉のベビーリーフ“ペリーラ”の認知度を上げたい」)

ただし、単なる水道水だけで大葉を育てようとすると、長期間の健康な生育は難しくなります。なぜなら、大葉が成長するためには窒素・リン酸・カリウムなどの栄養素が必要だからです。水だけではこうした栄養が不足するため、成長が止まり、葉の色が薄くなったり、香りが弱くなったりすることがあります。

水耕栽培を行う場合は、専用の液体肥料を定期的に与えることで栄養バランスを保ちます。具体的には、ペットボトルや容器にスポンジやネットポットを使い、そこに苗や種を固定します。光の確保も重要なため、窓辺や日当たりのよい場所に置くのが基本です。また、根の健康を保つためには、数日に一度の水の交換や容器の清掃も欠かせません。

この方法のメリットは、室内でも栽培でき、土を使わないため清潔で虫がつきにくい点です。反対に、温度や日照不足の室内環境では、思うように育たないこともあるため、設置場所には注意が必要です。

つまり、水だけで育てられるかという問いに対しては、「液体肥料を併用するなら可能。ただし手間はかかる」と言えます。手軽さを重視するのであれば、土を使ったプランター栽培のほうが初心者には向いているかもしれません。

日陰でも育つかどうかを解説

大葉は、比較的日陰に強い植物として知られています。これは半日陰と呼ばれる、午前中に日が当たり、午後からは日陰になるような環境で、特によく育つという特徴があります。

完全な日陰でも生育は可能ですが、その場合は成長が遅くなりやすく、葉の色が淡くなったり、香りが弱くなる傾向があります。香りや風味を重視して育てたい場合には、最低でも1日2〜3時間程度は直射日光が当たるような場所に置くのが理想的です。

一方、直射日光が強すぎる環境では、葉が固くなったり葉焼けを起こすこともあります。そのため、夏の強い日差しを避けるために、寒冷紗を使って日差しをやわらげたり、ベランダの内側に移動させると良いでしょう。特に食用として柔らかい葉を収穫したい場合には、強光よりも「適度な日当たり」が重要になります。

また、風通しのよい日陰であれば、病害虫のリスクも下がる傾向があります。日陰気味の場所で育てるときは、湿気がこもらないように空気の流れを意識すると、トラブルの発生を防ぐことができます。

つまり、日陰でもある程度の生育は見込めるものの、収穫量や葉の品質を高めるためには「半日陰」が最も適した環境だと言えます。日当たりが十分でない環境でも、大葉は比較的対応しやすい植物なので、条件に合わせた工夫をすれば問題なく育てられます。

ほったらかし栽培は可能なのか

大葉は生命力が強く、ある程度「ほったらかし」で育つ植物といわれることがあります。実際、こぼれ種から自然に芽を出し、翌年も自生することがあるほど、環境への順応力は高いです。ただし、完全に手をかけない状態で育てると、いくつかのリスクが出てくることも事実です。

まず、ほったらかし状態では「水切れ」や「根腐れ」が起きやすくなります。特にプランター栽培では、自然の雨だけに頼ることは難しく、夏場は1日放置しただけで土がカラカラになってしまうことも珍しくありません。また、逆に雨が多い時期には水が滞留しやすく、根が酸欠になることもあります。

次に、葉が硬くなったり、風味が落ちたりすることがあります。適度な収穫や摘心を行わないと、枝が伸び放題になり、葉が硬化して食用に向かなくなるのです。特に、花が咲き始めると栄養が花に集中してしまい、葉の質が落ちるため、定期的な収穫が品質維持には欠かせません。

さらに、害虫の発生も見逃せません。放置している間にアブラムシやヨトウムシが付いてしまうと、気づいたときには被害が広がっていることもあります。防虫ネットを使うか、最低限の目視チェックだけでも習慣にするとよいでしょう。

一方で、ある程度手を抜いてもそれなりに育つのが大葉の魅力でもあります。例えば、地植えの場合は水やりの頻度も少なくて済み、肥料も控えめで構いません。定期的に収穫していれば、自然に脇芽が育ち、次々と葉が出てきます。

このように、大葉は「完全放置」には向きませんが、「手間を減らして育てる」ことは可能です。ポイントを押さえながら、無理のない範囲で栽培を続けることで、楽しみながら収穫できる環境を保てます。忙しい方にもおすすめの野菜といえるでしょう。

大葉の水やりの基本と注意点を総括

この記事のポイントをまとめます。

- 大葉は毎日水やりしなくてもよく、土の乾き具合を見て判断する

- 水やりは朝または夕方の涼しい時間帯が最適

- 水は鉢底から流れるくらいたっぷり与えるのが基本

- 土が常に湿った状態だと根腐れの原因になる

- 夏は乾燥しやすいため朝夕2回の水やりが必要な場合もある

- 冬は成長が止まるため水やりは基本的に不要

- プランター栽培では排水性の良い土と鉢底穴が重要

- 適度な風通しと日当たりが病気予防に効果的

- 水やりのしすぎは葉の黄変やカビの発生につながる

- 葉がしおれるのは水不足・水の与えすぎ・環境ストレスなどが原因

- 肥料の与えすぎも葉のしおれや病気を引き起こす

- 水耕栽培では液体肥料を併用すれば育成が可能

- 日陰でも育つが、半日陰のほうが風味や色がよくなる

- 完全な放置は難しいが、こまめな観察と収穫で手間を減らせる

- 初心者は苗から育て、半日陰での管理が育てやすい