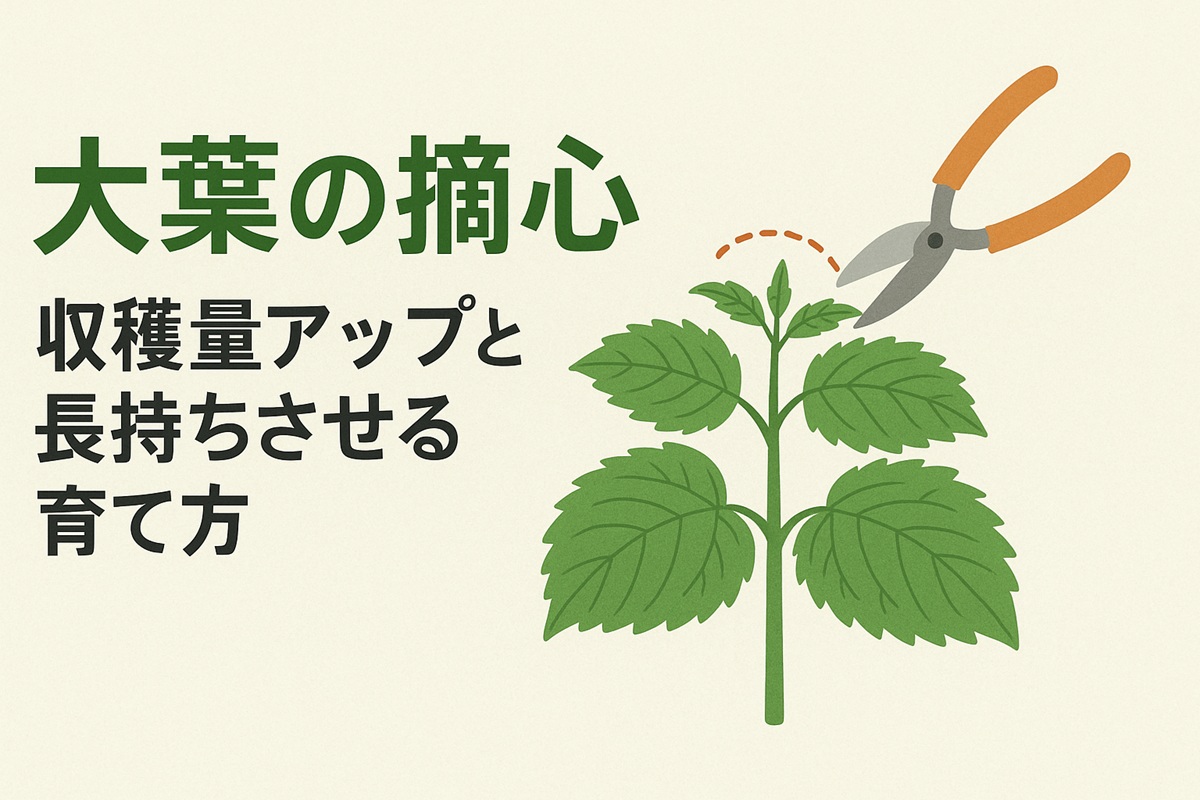

家庭菜園で人気の大葉は、手軽に育てられるだけでなく、料理の香り付けや彩りにも重宝される万能な葉野菜です。そんな大葉の収穫量をしっかり確保するには、「摘心(てきしん)」という作業が重要なポイントになります。この記事では、大葉の摘心について知りたい方に向けて、摘心のやり方や最適な時期・タイミング、切るべき位置がどこなのかといった基本から丁寧に解説していきます。

摘心は、脇芽の生長を促し、葉の数を増やすために行う作業です。しかし、摘心しないままにしておくと、株の生育が偏ったり、早く花が咲いてしまって葉が固くなったりと、さまざまなデメリットが生じることがあります。この記事では、プランターでの育て方に加え、水耕栽培での注意点や、摘心後の管理方法についても網羅しています。

さらに、摘心を繰り返す頻度(何回が適切か)や、摘心で切り取った茎を使った挿し木の方法など、収穫量を増やすための実践的な知識も紹介します。初めての方でも迷わないよう、やさしく、わかりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 大葉の摘心の正しいやり方と位置

- 摘心の適切な時期やタイミング

- 摘心をしない場合のデメリット

- 収穫量を増やすための管理と応用方法

大葉の摘心のやり方と適切な時期

- やり方と手順を解説

- 摘心するのはどこ?正しい位置とは

- 摘心はいつ?最適な時期とタイミング

- 何回必要?適切な頻度を紹介

- 摘心しない場合に起こるリスクとは

やり方と手順を解説

大葉の摘心は、脇芽の成長を促すために行う大切な作業です。適切に摘心することで、収穫できる葉の数が増え、長く楽しめる株に育てることができます。

まず、大葉の草丈が25cmから30cmほどに伸びた段階を目安に準備を始めましょう。この時期になると、主茎がしっかりと伸び、葉の枚数も増えてきます。摘心を行うことで、主茎の先端の成長が一旦止まり、左右に伸びる脇芽が活発に育ち始めます。

実際の手順としては、園芸用ハサミを使い、主茎の先端部分、つまり生長点をカットします。カットする場所は、3~5節目あたりが適しています。茎を切る際は、小さな葉や脇芽を誤って切り取らないよう、慎重に見極めることが大切です。

摘心した部分からは枝分かれが進み、2本以上の茎に分かれて育ち始めます。この分岐が繰り返されることで、結果的に1株から得られる葉の量が大幅に増えるのです。

ただし、切り口が汚れていたり、湿った状態が続いたりすると、病気の原因にもなり得ます。清潔なハサミを使用し、切り口が乾くように風通しの良い環境を保ちましょう。

このように、正しい時期に正しい方法で摘心を行うことが、大葉の豊かな収穫につながります。

摘心するのはどこ?正しい位置とは

摘心の効果を最大限に活かすためには、切る位置を正しく理解することが重要です。間違った場所でカットしてしまうと、脇芽の発育が妨げられ、かえって株が弱ることもあります。

大葉の摘心位置は「生長点」と呼ばれる主茎の先端部分です。ここは新しい葉が出てくる場所で、最も活発に伸びている部分でもあります。この生長点のすぐ下、3~5節目あたりの茎をカットするのが適切です。

ここで注意したいのは、脇芽を出す元になる小さな葉のすぐ上を切るという点です。この小さな葉は、やがて成長して新たな茎となる可能性を持っています。誤ってこの葉ごと切り落としてしまうと、枝分かれが起こらず、摘心の意味がなくなってしまいます。

また、摘心の際に使うハサミは必ず清潔なものを使いましょう。刃に汚れが残っていると、切り口から菌が入りやすくなり、株全体が傷む原因になります。

一方で、あまり低い位置で摘心すると、主茎の成長が十分でないまま分岐が始まり、株が弱々しくなることがあります。そのため、5節以上育った状態で行うのが無理のないタイミングです。

正しい位置での摘心を実践することで、脇芽がスムーズに育ち、収穫量も増加します。初めてでもよく観察すれば、すぐに見分けられるようになりますので、安心して取り組んでください。

摘心はいつ?最適な時期とタイミング

大葉の摘心を行うタイミングは、草丈が25cm〜30cm程度に達した頃が目安です。この段階で株がしっかりと根付き、葉も十分に展開しているため、脇芽が育つ準備が整っている状態といえます。

こうしたタイミングで摘心を行うことで、主茎の先端の生長が抑えられ、わき芽に栄養が回りやすくなります。その結果、株が横に広がり、葉の収穫量が増加します。

通常、大葉の苗を5月頃に植え付けた場合、6月中旬から下旬にかけて草丈が伸びてくるため、早ければ6月下旬頃が最初の摘心の適期となります。ただし、地域の気温や日照時間によっては成長のスピードが異なるため、あくまで株の状態を見ながら判断することが大切です。

また、葉が10枚以上になり、節が5つ以上できていれば、摘心しても問題ありません。この時、下葉は収穫しつつ、上部を剪定する形にすると効率よく管理できます。

注意点としては、まだ株が小さい段階で摘心をすると、体力を奪われてしまい成長が鈍る恐れがあります。逆に、タイミングを逃してしまうと、花芽が形成されやすくなり、葉が硬くなる原因にもなります。

| 草丈の目安 | 葉の枚数 | 摘心の可否 | 解説 |

|---|---|---|---|

| ~20cm | ~5枚 | ✕ | 株が未熟で摘心には早すぎる |

| 25cm前後 | 8~10枚 | ◎ | 最適なタイミング。脇芽が育ちやすい |

| 30cm超 | 10枚以上 | ◯ | 遅すぎないうちに早めに摘心を |

このように、大葉の摘心は「十分な高さと葉数が揃ってから」がベストです。日々の観察を続けながら、最も成長が活発な時期を逃さず行いましょう。

何回必要?適切な頻度を紹介

大葉の摘心は一度きりではなく、必要に応じて複数回行うことで、収穫量の向上につながります。ただし、やり過ぎると逆効果になることもあるため、適切な頻度で行うことが重要です。

基本的には、最初の摘心後に伸びてきた脇芽が成長し、その脇芽にも節ができるようになったタイミングで2回目以降の摘心を行います。つまり、1回目の摘心からおよそ2~3週間後、草丈が再び25cm程度になったころが次の目安です。

以降は、脇芽が順調に育ち、一定の高さや節数に達した段階で、再び摘心を繰り返します。収穫期間中であれば、2~4回程度行うのが一般的ですが、栽培環境や株の健康状態によって前後します。

ただし、摘心のたびに株に負荷がかかるため、葉の色が薄くなったり、茎が細くなったりした場合は、一時的に摘心を中止し、追肥や水やりを見直して回復を優先させる必要があります。

また、摘心後は脇芽の数が増えるため、葉が重なりすぎることもあります。込み合ってきたら不要な枝を剪定し、風通しを良く保つことが病害虫の予防にもつながります。

いずれにしても、回数にこだわるのではなく、株の様子を見ながら柔軟に対応するのがポイントです。最終的には、収穫の目的と育てているスペースに合わせて調整するとよいでしょう。

摘心しない場合に起こるリスクとは

大葉を育てる際、摘心をしないまま放置してしまうと、いくつかのリスクが生じます。摘心は、単に枝数を増やすための作業ではなく、株全体の健康を保ち、長期間にわたって収穫を楽しむために欠かせない管理方法です。

まず、摘心を行わなかった場合、主茎が一方向にばかり伸び続けてしまい、株全体のバランスが崩れます。このような状態では脇芽が十分に育たず、葉の数が少なくなるため、収穫量が著しく低下してしまいます。せっかく育てたにもかかわらず、得られる葉が限られてしまうのは、家庭菜園において大きな損失といえるでしょう。

さらに、大葉は日照時間が短くなると花芽をつけやすい性質を持っており、特に摘心をせずに伸びすぎた株では、この「とう立ち(花芽形成)」が早く進行します。とう立ちが始まると、葉が硬くなり、香りも弱くなるため、料理に使うには風味が落ちてしまいます。柔らかく香りの良い葉を長く収穫したい場合には、摘心による調整が不可欠です。

もう一つのリスクは、株が老化しやすくなることです。摘心を行わない株は、脇芽の更新がされないため、茎が古くなりやすく、株の寿命が短くなってしまう可能性があります。結果的に、収穫期間が短くなり、次第に病気や害虫にも弱くなってしまいます。

このように、大葉を摘心しないことには複数の不利益が伴います。成長を見ながら適切に摘心を行うことで、株の活力を保ち、収穫量・収穫期間ともに満足のいく栽培が実現します。

大葉を摘心で収穫量を増やす育て方

- 摘心後の管理と脇芽の育て方

- プランターでの育て方と摘心の関係

- 水耕栽培で育てる際の注意点

- 挿し木で増やす方法とは

- 摘心で収穫量を増やすコツと注意点

摘心後の管理と脇芽の育て方

摘心を行った後の管理は、大葉の今後の成長を左右する非常に重要なポイントです。単に先端を切るだけで終わらせてしまうのではなく、その後の脇芽の生育を助ける手入れが必要です。

まず摘心によって主茎の生長が止まると、葉の付け根にある小さな脇芽が伸び始めます。この脇芽が新しい枝へと育っていき、結果として葉の量が増加します。しかし、脇芽が密集して生えてきた場合は、光が入りにくくなるため、生育が不均一になることがあります。このときは、風通しと日当たりを良くするために、重なり合った葉や枝の一部を剪定しましょう。

また、摘心後は株に負担がかかっているため、水やりと肥料管理を見直すことも大切です。特に、摘心後1週間程度は株が新しい成長に向けてエネルギーを必要とする時期なので、土の乾燥を避け、追肥を適量与えることでスムーズな脇芽の発育を促せます。

さらに、脇芽がある程度伸びてきたら、場合によっては再び摘心することも検討しましょう。脇芽からさらに分岐を増やすことで、収穫可能な葉の数を倍増させることができます。ただし、過度に枝数を増やしすぎると株が弱ってしまうため、全体のバランスを見ながら慎重に行うことが求められます。

脇芽の育て方でもう一つ重要なのは、定期的な観察です。害虫や病気が発生しやすい部分でもあるため、異常がないかこまめにチェックしましょう。早期発見であれば、被害の拡大を防ぐことができます。

このように、摘心後の管理は「切ったら終わり」ではなく、株の健康と収穫の質を保つための継続的なケアが求められます。丁寧な管理を続けることで、長く元気な大葉を育てることができるでしょう。

プランターでの育て方と摘心の関係

大葉をプランターで育てる場合、摘心との関係は非常に密接です。限られたスペースで効率良く収穫を得るためには、摘心をうまく取り入れることが欠かせません。

プランター栽培では、地植えに比べて根の広がりに制限があるため、株が縦にばかり伸びてしまうと、全体のバランスが崩れてしまいます。そこで摘心を行うことで、主茎の伸長を止め、横に広がるように誘導することができます。これにより、株のスペース利用が効率化され、葉の数も増やしやすくなります。

また、プランターでは日照や風通しの条件が固定されやすいため、葉が密集してくると蒸れやすくなります。摘心によって適度に枝数を分けることで、光の分配が良くなり、下葉まで健全に育ちやすくなります。

ここで重要なのは、プランターのサイズと摘心のタイミングを合わせることです。例えば、直径30cm程度の標準的なプランターであれば、最初の摘心は草丈が25cm前後に達した時点で行い、その後の脇芽の育ち具合に応じて2~3回程度の摘心が現実的です。それ以上は株が窮屈になり、逆に風通しが悪くなって病害虫の温床になることもあります。

さらに、プランター栽培では水分や肥料の切れが早くなるため、摘心によって株が広がった後の管理が非常に大切になります。特に水切れは葉の質を下げる原因となるため、土の表面が乾いたらすぐにたっぷりと水を与えるようにしましょう。

このように、プランターでの大葉栽培は、スペースに制限があるからこそ摘心の効果が大きく表れます。適切なタイミングで摘心し、株全体の状態を見ながら育てていくことで、限られた場所でも満足のいく収穫が得られるでしょう。

水耕栽培で育てる際の注意点

大葉を水耕栽培で育てる方法は、土を使わずに比較的清潔な環境で管理できる点が大きな魅力です。しかし、その一方で、いくつかの注意点を押さえておかないと、思うように育たなかったり、収穫量が減ったりすることがあります。

まず、水耕栽培では水質の管理が最も重要です。水が濁っていたり、長期間交換されていない場合は、根が腐る原因になります。根腐れが起こると大葉は一気に元気を失い、回復が難しくなってしまいます。水は最低でも週に1回、できれば数日に一度交換し、常に清潔な状態を保ちましょう。ペットボトルや容器を使用する場合は、容器の中までよく洗い、ぬめりが残らないようにすることも忘れないでください。

次に注意したいのが液体肥料の濃度です。大葉は肥料を好みますが、与えすぎると逆に根を傷めてしまいます。商品に記載されている希釈倍率を必ず守り、成長初期はやや薄めの濃度から始めると安心です。また、葉の色が薄くなってきたときは、肥料切れのサインかもしれません。その場合は少量を追加して様子を見ましょう。

また、水耕栽培では根が空気に触れる「酸素供給」も重要です。水に完全に浸けたままでは、根が呼吸できずにダメージを受ける恐れがあります。水の量は根の半分程度が水に浸かるように調整し、残りは空気に触れるようにすると健康的な成長を促せます。

日当たりにも気をつける必要があります。大葉は光を好む植物ですが、直射日光が強すぎると水温が上昇し、根が傷んでしまうことがあります。夏場は直射日光を避け、風通しのよい明るい日陰に置くのが理想的です。

最後に、虫の被害も油断できません。土がないからといって安心してしまう人もいますが、大葉は香りが強いため、アブラムシやハダニが寄ってくることがあります。葉の裏側までこまめにチェックし、異変があれば早めに対処することが大切です。

| 管理項目 | 注意点 | 頻度/目安 |

|---|---|---|

| 水の交換 | 濁りや臭いに注意、毎回容器も洗浄 | 週1回以上 |

| 肥料管理 | 規定濃度を守る。入れすぎはNG | 7~10日に1回 |

| 光の管理 | 直射日光を避けつつ明るい場所へ | 日中は半日陰が理想 |

| 根の状態 | 根の半分は空気に触れるよう調整 | 常時 |

| 害虫の確認 | 葉の裏などを定期的にチェック | 2~3日に1回程度 |

水耕栽培は手軽な方法ですが、その分、こまめな観察と調整が成功のカギを握ります。清潔な水、適切な肥料、日当たりと酸素の管理に気を配れば、土を使わずとも十分に美味しい大葉を育てることが可能です。

挿し木で増やす方法とは

大葉は「挿し木(挿し芽)」によって簡単に増やすことができる植物のひとつです。種から育てるよりも短時間で新しい苗を作ることができるため、収穫を長く楽しみたい方にとっては非常に便利な方法といえます。

挿し木に適しているのは、摘心した後の茎の先端部分です。健康な茎を5~10cmほどの長さで切り取り、下の方の葉を取り除いて水につけておきます。このとき、水に葉が浸からないように注意してください。葉が水に触れていると腐敗の原因になります。

水につけてからは、毎日水を交換することがポイントです。清潔な水環境を保つことで、茎の切り口から根が出やすくなります。根が出るまでには通常5~10日程度かかりますが、気温や日照条件によって前後することもあります。

根が出始めたら、いきなり土に植えるのではなく、さらに数日間水につけて根を伸ばすと、土に植えた後の活着がスムーズになります。根が3~5cm程度まで伸びたら、いよいよ植え付けです。最初は直射日光を避け、明るい日陰で管理するのがコツです。根がしっかり定着するまでは、過度な乾燥や肥料のやりすぎを避け、土の湿り気を保ちつつ様子を見ましょう。

また、活力剤(例:HB-101)を数滴加えると、根の発育を助ける効果が期待できます。ただし、多く入れすぎると逆効果になるため、使用量は守るようにしましょう。

挿し木のメリットは、同じ株から複数の苗を作れる点です。育った挿し木を別のプランターに分けて植えれば、収穫量をさらに増やすことも可能です。こうして増やした大葉も、成長すれば通常の株と同じように摘心や収穫ができるようになります。

このように、大葉の挿し木は手軽で再現性の高い方法です。家庭菜園初心者でも始めやすく、必要な道具も少ないため、ぜひ取り入れてみてください。

摘心で収穫量を増やすコツと注意点

大葉をたくさん収穫したい場合、「摘心」は最も効果的な方法のひとつです。ただし、ただ切るだけでは十分な結果は得られません。摘心の効果を最大限に引き出すには、いくつかのコツと注意点を押さえる必要があります。

まず重要なのは適切なタイミングです。草丈が25cm前後、または本葉が10枚以上になった頃に行うのが目安です。この時期であれば株が十分に根を張っており、脇芽の成長に必要な体力も蓄えられています。早すぎる摘心は株を弱らせ、逆に遅すぎると花芽が形成されてしまうため、最適な時期を見極めましょう。

摘心の際は、清潔な園芸バサミを使用することが大切です。汚れた刃で切ってしまうと、切り口から病原菌が入り、株が腐る原因になります。作業前にはアルコールや熱湯で消毒するのが理想的です。

切る位置にも注意が必要です。目安としては3~5節目の間を狙い、小さな葉の上で切り取るようにします。誤ってその葉ごと切ってしまうと、脇芽が育たなくなってしまうので、丁寧に作業を行いましょう。

さらに、摘心後に脇芽が増えてきたら、株が混み合わないように間引きや剪定を行うことも忘れてはいけません。過密状態は風通しを悪くし、病気や害虫の発生リスクを高める要因となります。葉の重なりが気になったら、内側の葉を優先的に取り除くようにしましょう。

最後に、摘心と追肥をセットで考えることが大切です。脇芽の成長には多くの栄養が必要になるため、摘心後は2週間に1度を目安に肥料を与えると、全体の生育が安定します。

これらのポイントを守ることで、大葉の収穫量はぐっと増えます。コツを掴めば、初心者でも見違えるほど立派な株に育てることができるでしょう。剪定のタイミングや育ち具合に応じて対応する柔軟さが、成功のカギとなります。

大葉の摘心のポイントを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 摘心は収穫量を増やすために欠かせない作業

- 草丈が25~30cmになったら最初の摘心を行う

- 生長点のすぐ下、3~5節目を目安にカットする

- 小さな葉の上を切り、脇芽を傷つけないようにする

- 摘心に使用するハサミは清潔なものを使う

- 摘心をしないと脇芽が出にくく収穫量が減る

- 摘心後の脇芽が伸びたら適宜間引きや剪定が必要

- 最初の摘心から2~3週間後に2回目を検討する

- 摘心は株の様子を見ながら2~4回程度が目安

- 脇芽の生育には水分と追肥の管理が重要

- プランター栽培では摘心によってスペース効率が上がる

- 水耕栽培では水質と肥料濃度の管理が成長のカギ

- 挿し木では摘心後の茎を使って増やすことができる

- 摘心と追肥をセットで行うと生育が安定する

- 脇芽が密集したら風通しを良くするため剪定する