家庭菜園やプランターで育てている大葉に、突然花が咲いてしまった経験はありませんか?花が咲くことで、せっかく育てたのに葉が硬くなってしまった、もう収穫できないのではと不安に感じていることでしょう。

この記事では、大葉に花が咲く理由や時期、そして「花が咲いたら終わり」なのかどうかについて、わかりやすく解説していきます。さらに、花が咲いたらどうするべきか、花は食べられるのかといった疑問にもお答えします。

実際に使える花の食べ方や調理例、収穫方法、穂じその摘み方といった具体的なノウハウも紹介しています。また、花を咲かせない育て方や、ありがちなほったらかし栽培の注意点にも触れているので、初心者の方にも役立つ内容となっています。

大葉の花とうまく付き合いながら、最後まで楽しむためのヒントが詰まった内容です。ぜひ参考にしてみてください。

- 大葉に花が咲く理由とその時期

- 花が咲いた後の適切な対処方法

- 大葉の花や実の活用レシピや食べ方

- 花を咲かせないための育て方と管理方法

大葉の花が咲く理由と時期を解説

- 花が咲く主な理由とは?

- 花が咲く時期はいつ頃か

- 花が咲いたら終わりって本当?

- 花が咲いたらどうする?

花が咲く主な理由とは?

大葉に花が咲く主な理由は、「季節の変化」や「栽培環境によるストレス」が影響しています。

特に大葉は「短日植物」と呼ばれる種類に分類され、日照時間が短くなると花芽をつけやすくなります。この性質は、秋が近づくと自然と開花の準備を始めてしまう植物の本能的な反応といえます。

一方で、光不足、水分の不足、肥料切れなどによる「環境ストレス」も花を咲かせるきっかけになります。例えば、室内栽培で日当たりが弱かったり、水やりを忘れがちだった場合、大葉は「これ以上育てるのは難しい」と判断して、子孫を残すために花を咲かせてしまうことがあります。

このような環境に置かれると、大葉は“もう種を残さないといけない”と本能的に判断し、開花に向かってしまうのです。

そのため、長く葉の収穫を楽しみたい場合は、適切な光・水・栄養を与えることが非常に大切です。

花が咲く時期はいつ頃か

大葉の花が咲く時期は、一般的に7月から9月頃にかけてとされています。

このタイミングは、日照時間が短くなり始める季節でもあり、大葉が「秋の気配」を感じ始める時期です。特に気温が20度を下回るようになると、花芽がつきやすくなる傾向があります。

屋外で育てている場合は、夏の終わりから秋の初めにかけて花穂が伸び始めるのを見かけることが多いでしょう。一方で、室内栽培や日照管理が不十分な環境では、季節に関係なく早めに花が咲いてしまうケースもあります。

このように、開花の時期は自然の季節変化だけでなく、育てている環境にも大きく左右されます。日照不足や急な気温低下、肥料切れなどのストレス条件が重なると、例年よりも早く咲くこともあるため注意が必要です。

いずれにしても、大葉の花芽が見え始めたら、葉の収穫を早めるか、花芽を摘み取って管理を続けるのがポイントです。

花が咲いたら終わりって本当?

大葉に花が咲くと「葉の収穫は終わりに近づく」と言われていますが、完全に終わりではありません。

確かに、花が咲くことで大葉の葉は硬くなり、香りや食感も落ちてしまいます。そのため、葉を柔らかく美味しく食べたい場合は、花が咲く前に収穫を終えるのが理想です。

しかし、大葉の花が咲いた後にも楽しめる部分はあります。代表的なのが「穂じそ」と呼ばれる花穂で、お刺身のつまとして使われたり、天ぷらや梅和えなどに活用できます。また、花が落ちた後には「しその実」ができ、醤油漬けやふりかけの具材として人気です。

つまり、葉の収穫という観点では一区切りですが、花や実を収穫する楽しみが始まるタイミングでもあるのです。

ただし、花が咲いた株はやがて枯れていくため、長期的な収穫を望む場合には早めの管理や摘心が必要になります。

花が咲いたらどうする?

大葉に花が咲いたら、まずは「葉を収穫するか」「花や実を活用するか」の方向性を決めることが大切です。

まだ柔らかい葉が残っていれば、早めに摘み取りましょう。放置すると葉が硬くなり、風味も損なわれてしまいます。一方で、穂じそやしその実としての利用を考えている場合は、花の様子を見ながら収穫タイミングを見計らう必要があります。

例えば、花穂が半分ほど開花していれば「穂じそ」としてちょうどよい時期です。また、花が終わって実ができ始めたら、それを摘み取って調理に使うことも可能です。

ここで注意したいのは、花芽が一度つくと、株全体が開花モードに入ってしまうことです。脇芽からも次々と花が出てくるため、放置していると株の栄養が分散し、全体の成長が鈍ることがあります。

このようなときは、必要に応じて花芽を摘み取るか、役目を終えた株は撤収し、次の栽培に備えて種を採取するのも一つの方法です。

大葉の花が咲く前後の管理と活用法

- 大葉の花は食べられる?食べ方のアイデア

- 花が咲いても楽しめる調理レシピ

- 花の摘み方と注意点

- 花を咲かせない育て方

- 花が咲いた後の収穫方法とは

- ほったらかし栽培はNG?注意点とは

大葉の花は食べられる?食べ方のアイデア

大葉の花は、見た目がかわいらしいだけでなく、食材としても利用できます。大葉の花が咲いたあとにできる「穂じそ」は、和食を中心に幅広く使われており、お刺身の添え物や薬味、天ぷらなどとして活躍します。

このとき活用するのは「花が半分ほど咲いた状態の穂」で、開ききる前の方が香りが強く、風味が豊かです。例えば、花がついた茎ごと切り取って、軽く洗い、そのままお刺身に添えると、見た目も上品で香りのアクセントにもなります。

また、天ぷらにするのもおすすめです。衣を軽くまとわせて揚げることで、大葉独特の香りとカリッとした食感が楽しめる一品になります。他にも、穂じそを刻んでお茶漬けや冷奴にのせると、風味豊かな薬味として重宝します。

一方で、開花が進んだ穂や、花が終わったあとの「しその実」も食べられます。実の部分は、下茹でしたあと醤油漬けにしたり、佃煮にしてごはんのお供にしたりと、保存食としても優秀です。

ただし、食用に使う場合は農薬の使用状況に注意が必要です。家庭菜園で育てた場合でも、虫除けなどでスプレーを使った際は、収穫から数日空けるか、洗浄をしっかり行うことが大切です。

このように、大葉の花やその後にできる実は、見た目や香りを楽しむだけでなく、料理の幅を広げてくれる貴重な素材です。

花が咲いても楽しめる調理レシピ

大葉の花が咲いたあとでも、捨ててしまうのはもったいありません。花穂(穂じそ)やしその実は、香りが豊かで料理に使うととても美味しく仕上がります。ここでは、ご家庭で簡単に作れる3つのレシピをご紹介します。

① 穂じそのおひたし

香りと見た目を楽しめる、シンプルな副菜です。

【材料】(1人分)

・大葉の花穂(穂じそ):2〜3本

・塩:ひとつまみ

・お湯:500ml

・冷水:適量

・めんつゆ(2倍濃縮):小さじ1

・かつおぶし:少々

【作り方】

- 穂じそを摘み取り、茎の硬い部分を除いて軽く水洗いします。

- 鍋にお湯を沸かし、塩を加え、穂じそを10秒ほどさっと茹でます。

- 冷水にとって色止めし、水気をしっかり切ります。

- 小鉢に入れてめんつゆをかけ、かつおぶしをふりかけて完成です。

【ポイント】

香りを生かすために、茹ですぎないように注意しましょう。

② 穂じその天ぷら

サクサク香ばしい衣が、穂じその香りを引き立てます。

【材料】(2人分)

・穂じそ(つぼみ~半開き):10本程度

・天ぷら衣(市販の粉でもOK):適量

・揚げ油(米油推奨):適量

【作り方】

- 穂じそはよく洗って水気をしっかり取ります。

- 天ぷら衣を薄めに用意し、穂じそに衣をつけます。

- 180度の油で30秒ほど、花が開かない程度に揚げます。

- キッチンペーパーで油を切り、温かいうちに召し上がれます。

【ポイント】

軽く塩をふるだけでも美味しく、天つゆとの相性も抜群です。

③ しその実の醤油漬け

ごはんのお供にぴったりの常備菜です。

【材料】

・しその実(花が終わったあと):お好みの量

・塩:少々

・醤油:実が浸かる程度

【作り方】

- 花が落ちたあとのしその実を手でしごいて取り出します。

- 水でよく洗い、塩をふって30分ほど置いてアク抜きします。

- 熱湯でさっとゆでてザルにあげ、水気をしっかり切ります。

- 清潔な瓶に入れ、ひたひたになるまで醤油を注ぎます。

-

冷蔵庫で2〜3日置けば食べごろです。

【ポイント】

冷奴や卵かけごはんのトッピングにもおすすめです。

このように、大葉の花や実は見た目も香りもよく、さまざまな料理に使えます。葉の収穫が終わっても、最後まで無駄なく楽しむことができるのが、大葉栽培の魅力の一つです。

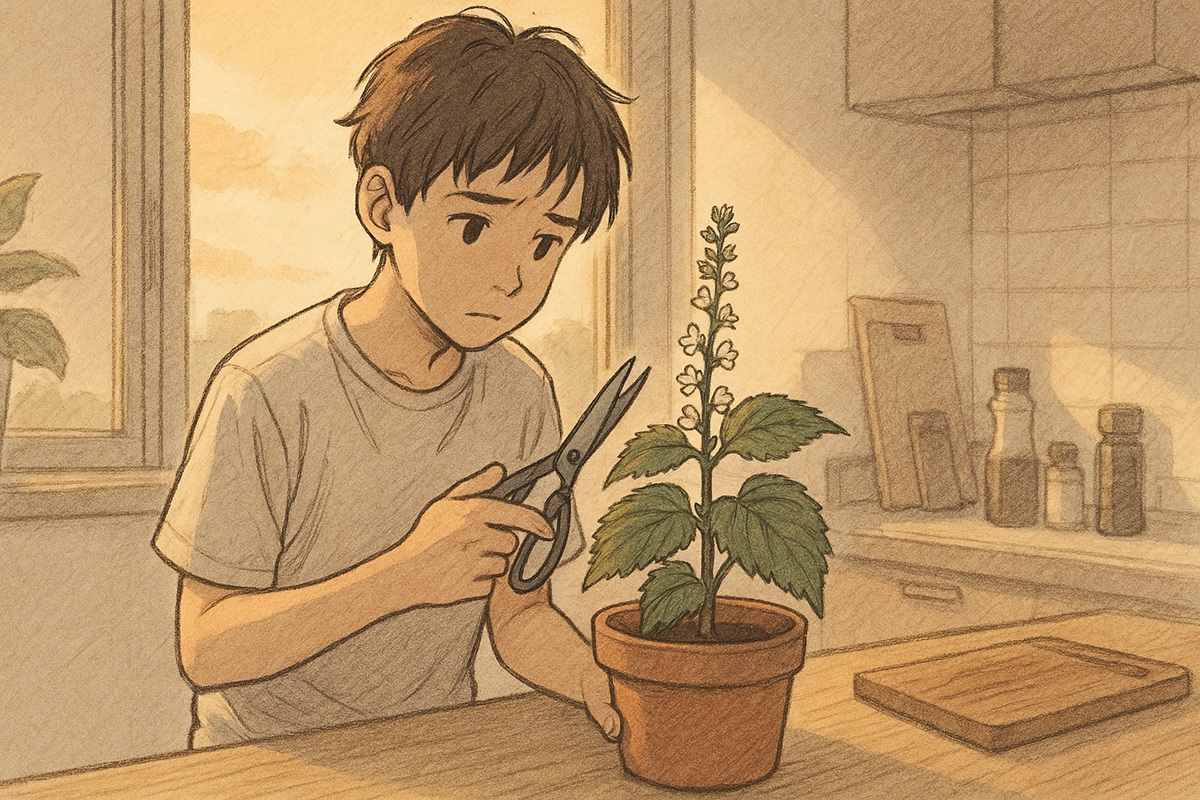

花の摘み方と注意点

大葉の花を摘む際には、「どの段階で・どこを・どう切るか」がとても重要です。摘み方を間違えると、葉の成長が止まったり、株全体の寿命を縮めてしまうこともあるため、丁寧に作業することが求められます。

まず、花芽がついたことに気づいたら、穂が完全に開く前に摘むのが基本です。理想的なタイミングは、穂じその花が3割から5割ほど開花している段階です。この時点で摘めば、穂じそとしても品質が良く、株への負担も最小限に抑えられます。

摘み方は、穂じその根元の部分を清潔なハサミやナイフで切り取る方法が一般的です。手で無理に折ろうとすると、茎を痛めたり、他の芽まで傷つけてしまうことがあるため、道具の使用が安全です。

また、摘んだ後には「わき芽」に注意しましょう。大葉は一度花を咲かせると、わき芽からも花芽が出やすくなります。これにより栄養が分散し、葉の成長が鈍くなる場合があります。そのため、葉の収穫を目的とする場合は、早めに花芽をすべて摘み取るか、いっそのこと株を更新する判断も必要です。

さらに、収穫後は道具を消毒しておくことも忘れてはいけません。切り口から雑菌が入ると、株が弱る原因になることがあります。剪定後は、株の様子を観察しながら水やりや肥料の調整も行いましょう。

このようなポイントを押さえることで、大葉の花を安全かつ効果的に摘み取り、株の健康を保つことができます。

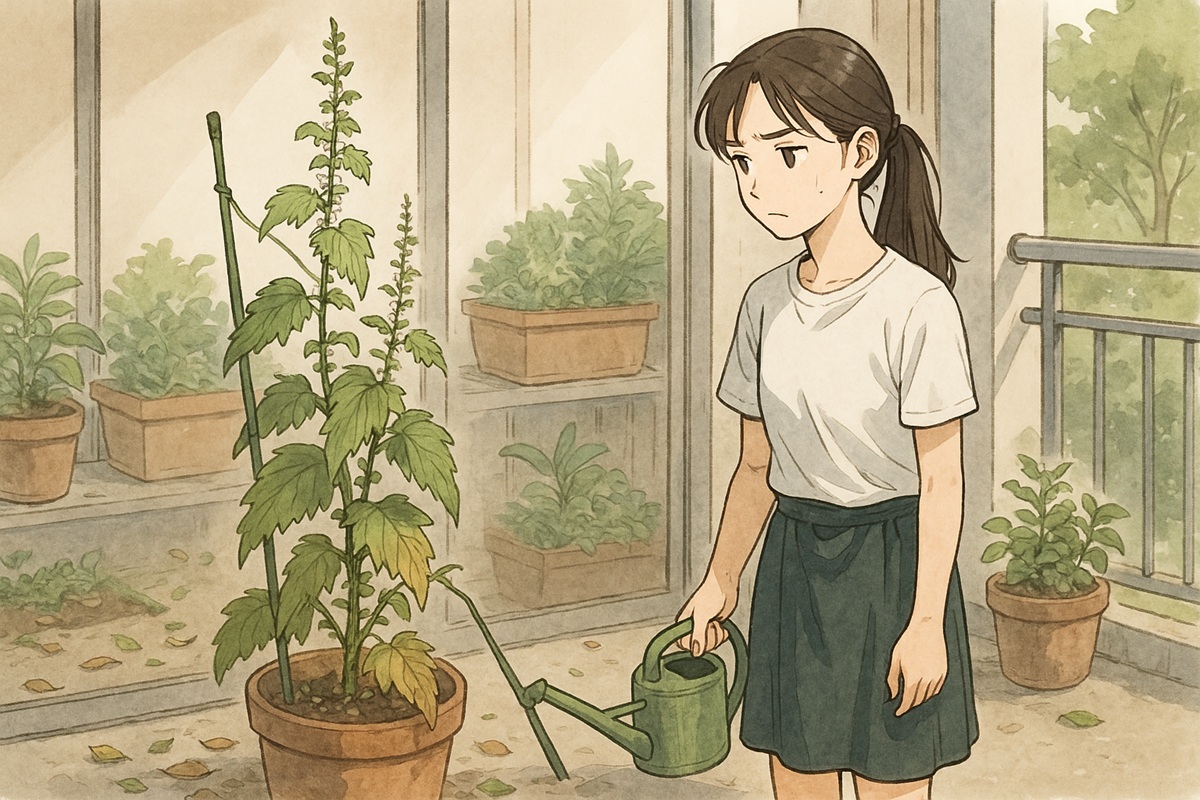

花を咲かせない育て方

大葉の葉を長く柔らかく楽しみたいなら、花を咲かせないように育てる工夫が欠かせません。花が咲くと葉が硬くなり、風味も落ちてしまうため、家庭菜園では「開花させない育て方」が重要なポイントになります。

まず意識したいのが「日照時間」です。大葉は短日植物のため、日が短くなったと感じると花芽をつけ始めます。室内栽培の場合、日照時間が自然よりも短くなりがちなので、LED育成ライトを使うなどして光の時間と量を補うことが効果的です。特に窓際や薄暗い場所に置くと、季節に関係なく開花が早まる場合があります。

次に、水と肥料の管理も欠かせません。大葉は乾燥に弱く、水不足になるとストレスを感じて「このままでは危険」と判断し、子孫を残そうと花を咲かせてしまいます。同様に、肥料が切れて栄養が不足しても、開花の引き金になることがあります。常に土が湿りすぎない程度に水やりを行い、肥料も2週間に1回程度のペースで追肥するとよいでしょう。

また、「摘心(てきしん)」も開花予防に有効です。大葉は上へ伸びていく性質があるため、頂点の芽をカットすることで、脇芽が増えて葉数が多くなり、株もバランスよく育ちます。このとき、芽を摘む位置を間違えると成長が止まることがあるので、小さな葉のすぐ上で切るようにしましょう。

| 管理項目 | 内容・方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 日照管理 | 日照時間を確保、LEDライトで補光 | 光が不足すると開花が早まる可能性あり |

| 水やり | 土の表面が乾いたらたっぷりと | 乾燥させないこと、鉢は特に注意が必要 |

| 肥料 | 2週間に1回程度の追肥(液体または化成) | 与えすぎは肥料焼け、少なすぎると花芽がつく |

| 摘心 | 頂点の芽をカットして脇芽を促す | 小さな葉の上で切らないと生長が止まる |

| 害虫・病気対策 | 定期的なチェックと清潔なハサミの使用 | 切り口から病原菌が入らないように注意 |

このように、光・水・栄養・剪定のバランスを保ちながら丁寧に育てれば、花を咲かせずに長期間葉を楽しむことができます。

花が咲いた後の収穫方法とは

大葉に花が咲いた後でも、まだ収穫できるものがあります。それが「穂じそ」と「しその実」です。葉の収穫が難しくなっても、花と実をしっかり活用することで、最後まで大葉の恵みを楽しむことができます。

まず、穂じそ(花穂)は、花が5分咲きくらいの状態が最も美味しいとされています。この時期を逃さず、花穂の根元から清潔なハサミで切り取りましょう。収穫した穂じそは、生でお刺身に添えたり、さっと茹でておひたしに使うことができます。

次に、花が落ちたあとの「しその実」も収穫の対象です。実が膨らんできたら、手やスプーンなどを使ってしごくようにして実を取り出します。そのまま使うとアクが強いため、軽く塩もみしてアク抜きしてから調理すると風味がよくなります。

しその実は、醤油漬け、天ぷら、佃煮、ふりかけなどさまざまな使い方が可能です。さらに、花や実を収穫した後に、枯れるまで株を育てておけば、種を採ることもできます。乾燥させて種を取り出し、来年の栽培に備えるのも一つの楽しみ方です。

収穫の際に注意したいのは、株が花に栄養を集中しているため、葉の質が落ちていることです。硬くなった葉は無理に使わず、あくまで花と実を中心に収穫・活用するほうが満足度の高い使い方になります。

| 部位 | 収穫のタイミング | 主な用途 | 調理例 |

|---|---|---|---|

| 穂じそ(花穂) | 花が半分咲いた頃 | 香りづけ、飾り、薬味 | おひたし、天ぷら、お刺身の添え |

| しその実 | 花が落ちて実が膨らんだ頃 | 保存食、ふりかけ、トッピング | 醤油漬け、佃煮、冷奴の薬味 |

| 葉(参考) | 花が咲く前まで | 生食、料理用 | 大葉巻き、刻み薬味、スープ |

このように、大葉の収穫は葉だけにとどまりません。開花後もしっかりと食材として活かす方法を知っておくことで、最後まで無駄なく使い切ることができます。

ほったらかし栽培はNG?注意点とは

大葉は育てやすい植物として人気がありますが、「ほったらかし」で育てるとすぐに品質が落ちてしまう可能性があります。特に花を咲かせたくない場合や、柔らかい葉を長く収穫したいときには、日々の管理がとても重要です。

最もよくある失敗が「水やりの忘れ」です。大葉は乾燥に弱いため、土がカラカラになってしまうと一気に元気を失います。特に夏場は朝と夕方の2回の水やりが理想で、鉢植えの場合は乾きやすいため、注意が必要です。

また、追肥をしないまま放置していると、葉の色が薄くなったり、株が貧弱になってしまいます。肥料は液体肥料であれば週1回、粒状の化成肥料であれば2〜3週間に一度が目安です。

光の管理も忘れてはいけません。日照不足が続くと、大葉は「秋が来た」と誤解して花を咲かせてしまいます。室内で育てている場合は、LEDライトを使うか、日当たりのよい場所に移動させるなどして、光の時間を確保しましょう。

さらに、「摘心」を怠ると、株が縦にばかり伸びて、葉の数が少なくなります。頂点の芽を定期的に摘むことで、脇芽が増え、結果として収穫できる葉の量が増えます。

このように、何も手をかけずに大葉を育てると、開花のタイミングが早まったり、葉が硬くなったりしてしまうリスクがあります。栽培自体は決して難しくありませんが、最低限の管理をすることが、おいしくて長持ちする大葉を育てるコツです。

大葉の花が咲くポイントを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 大葉は短日植物で、日照時間が短くなると花芽をつけやすい

- 気温が20度を下回ると花が咲きやすくなる傾向がある

- 光不足や水切れ、肥料不足も花を咲かせる要因になる

- 花が咲くと葉は硬くなり、風味が落ちて食用に向かなくなる

- 穂じそやしその実は料理に活用でき、最後まで楽しめる

- 穂じそは花が半分咲いた状態が最も風味が良い

- 花が咲いた後は、葉の収穫よりも花や実の利用が中心となる

- 花芽が出ると脇芽からも花が出て株の栄養が分散する

- 摘心を行うと脇芽が増え、花の発生を遅らせる効果がある

- 室内栽培ではLEDライトなどで日照時間を補うとよい

- 穂じそはおひたしや天ぷら、薬味などに活用できる

- しその実は醤油漬けや佃煮にして保存食として楽しめる

- 花の摘み取りは花が3〜5割開いた段階で行うのが理想

- 道具は必ず清潔なハサミを使用し、消毒も忘れずに

- ほったらかし栽培は花の早期発生や株の弱体化を招く