家庭菜園で人気のスナップエンドウですが、栽培を進める中で「摘心」という作業について耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。美味しいスナップエンドウをたくさん収穫するためには、この摘心という作業が重要な鍵を握ります。しかし、スナップエンドウの摘心は本当に必要なのでしょうか。もし摘心しないと、生育にどのような影響があるのか気になりますよね。

この記事では、摘心の仕方や適切な時期、そしてどこをカットすれば良いのかという基本的な疑問から、親づるを摘心する具体的な方法、さらにはつるなし品種での対応まで、詳しく解説していきます。

また、摘心と混同されがちな芽かきの方法や芽かきの時期、芽かきしない場合のリスク、収量を増やすための芯止めというテクニックについても触れていきます。作業のイメージを掴みたい方のために、参考になる動画についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- スナップエンドウの摘心が必要な理由と具体的な方法

- 摘心を行うべき最適な時期とカットする場所

- 「芽かき」や「芯止め」との違いとそれぞれの役割

- つるのタイプ別に合わせた管理と収量を増やすコツ

スナップエンドウの摘心方法の基本

- 摘心しないとどうなる?収穫への影響

- 摘心の時期はいつか

- どこをカットするのが正解か

- 初心者でもわかる摘心の仕方

- 動画で作業のコツを掴もう

- 親づるを摘心する目的とやり方

- 収穫量を増やす芯止め

- つるなし品種は摘心が必要か

摘心しないとどうなる?収穫への影響

結論から言うと、スナップエンドウの摘心をしないまま放置することは、収穫量と品質の観点からあまりおすすめできません。摘心は、単なる手間ではなく、より質の良い実をたくさん収穫するために科学的な根拠に基づいた重要な管理作業です。

もし摘心をせずにつるを伸ばし放題にしてしまうと、植物の生理上、複数の問題が発生します。最も大きな理由は、株全体で作られた貴重な栄養(光合成産物)が分散してしまうことです。スナップエンドウは生育が旺盛で、特に春先の暖かくなる時期には、次から次へと新しいつる(側枝)を伸ばします。しかし、植物には、限られた栄養をどの部分に優先的に供給するかという仕組みがあり、すべてのつるが元気に育ち、たくさんの実をつけるわけではありません。

特に、子づるから発生する「孫づる」は細く、十分な光合成が期待できない場合が多いです。このような効率の悪い部分を放置すると、本来、サヤを大きく甘くするために使われるべき栄養が、収穫にあまり貢献しない不要なつるの維持・成長に浪費されてしまいます。その結果、花が咲いても実が大きくならない「花流れ」が起きたり、サヤが小さく硬くなったりと、収穫の量と質が著しく低下する原因になります。

摘心をしないことによる複合的なデメリット

栄養の分散に加え、つるが過剰に茂る「過繁茂(かはんも)」の状態は、さらなる問題を引き起こします。

- 病害リスクの増大:葉が密集して風通しが悪くなると、葉の表面の湿度が高い状態が長く続きます。これは、スナップエンドウが罹りやすい代表的な病気である「うどんこ病」の菌が繁殖する絶好の環境です。一度発生すると白い粉状のカビが広がり、光合成を妨げて株を弱らせてしまいます。

- 日照不足による生育不良:葉が何層にも重なり合うことで、株の内側や下の方の葉に日光が当たらなくなります。光合成ができない葉は栄養を作るどころか消費するだけになり、株全体の活力が低下します。

- 収穫作業の効率低下:どのつるに実がついているのか見分けにくく、収穫漏れが発生しやすくなります。収穫が遅れた実は硬くなり、株にも負担をかけ続けることになります。

これらの理由から、美味しいスナップエンドウを計画的にたくさん収穫するためには、適切な時期に行う摘心作業が極めて重要になるのです。

摘心の時期はいつか

スナップエンドウの摘心は、「早すぎず、遅すぎず」という絶妙なタイミングで行うことが成功の鍵を握ります。時期を間違えると効果が半減したり、かえって生育を妨げたりすることもあるため、株の状態をよく観察することが大切です。

最も分かりやすい摘心の時期の目安は、子づるから「孫づる」が伸びてきたタイミングです。まずは、つるの親子関係を理解しましょう。地面から最初に力強く伸びるメインの茎が「親づる」、その親づるの葉の付け根から横に伸びてくるのが「子づる」、そして、その子づるの葉の付け根からさらに分岐して伸びるのが「孫づる」です。

一般的に、株の骨格となり、たくさんの実をつけてくれるのは、太くて丈夫な親づると子づるです。一方で、孫づるは細く弱々しいことが多く、伸ばしても十分な大きさのサヤが期待できない上に、貴重な栄養を消費してしまいます。そのため、この孫づるが本格的に伸び始める前の、手で簡単に摘み取れるくらいの柔らかいうちに処理するのが基本となります。

春先の成長期が主な作業タイミング

具体的な季節としては、冬を越して気温が上がり、株全体の成長が活発になる春先(一般地の目安として4月〜5月頃)が、孫づるが次々と発生し始める時期です。この時期に週に1〜2回は株の様子をこまめにチェックし、不要な孫づるを見つけ次第、摘心作業を行いましょう。特に雨が降った後などは、植物の成長が早まるため注意が必要です。

なお、お住まいの地域による栽培スケジュールは、農林水産省が提供する野菜の栽培暦なども参考に、ご自身の栽培計画と照らし合わせることをお勧めします。

どこをカットするのが正解か

摘心する場所を正確に特定することは、作業の成果を最大化するために非常に重要です。誤った場所をカットしてしまうと、収穫の主軸となるつるを失ってしまうことになりかねません。

摘心でカットするのは、繰り返しになりますが、栄養効率の悪い「孫づる」です。親づるから伸びた子づるをたどり、その葉の付け根部分をよく観察してください。そこから、子づるとは明らかに違う、細くひょろっとした新しいつるが伸びていたら、それが摘心対象の孫づるです。

基本的には、この孫づるの先端(成長点を含む数センチ)を摘み取ります。たとえその先に小さな花や蕾がついていたとしても、その花が大きく良質な実になる可能性は低いため、株全体の利益を考えて思い切ってカットしてください。

絶対に間違えてはいけないポイント

最も重要なのは、勢いよく成長している太い「親づる」と「子づる」の先端は絶対に切らないということです。これらは株の骨格であり、美味しい実を最も多くつける収穫の主軸です。これらの先端にある「成長点」を失うと、そのつるはそれ以上伸びなくなり、収穫期間が短くなってしまいます。作業前には、どれが親づるで、どれが子づるなのかをしっかり見極める習慣をつけましょう。

もし、どのつるを切るべきか判断に迷った場合は、「明らかに細くて弱々しいもの」や「他のつると絡み合って混雑の原因になっているもの」を優先的に取り除くと良いでしょう。

初心者でもわかる摘心の仕方

摘心作業は、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、手順とコツさえ覚えれば決して難しいものではありません。むしろ、植物と対話する楽しい時間と捉えることができます。

まず道具ですが、清潔な園芸用のハサミを用意することを強く推奨します。100円ショップなどで手に入るものでも十分ですが、使用前には刃先をアルコールで拭いたり、ライターの火で軽く炙ったりして消毒すると万全です。これにより、切り口から病原菌が侵入するのを防ぎます。もちろん、指で摘み取ることも可能ですが、その場合も爪を清潔にしておきましょう。

摘心の具体的な手順

- 全体像の把握と主軸の確認:作業を始める前に、一歩引いて株全体を眺め、最も太く元気な「親づる」と、そこからバランス良く伸びている「子づる」を2〜4本程度確認します。これらが残すべき主軸です。

- 孫づるの特定:主軸である子づるを1本ずつ丁寧にたどり、葉の付け根から伸びている細い「孫づる」を探します。特に株の下の方や、つるが密集している部分に多く見られます。

- 確実なカット:特定した孫づるの根元から数センチの部分を、ハサミで的確にカットします。手で摘む場合は、子づるの付け根をしっかり押さえ、孫づるだけを横に倒すようにして「ポキッ」と折ります。この時、無理に引っ張ると主軸のつるを傷つけてしまうので注意してください。

作業を行うのに最適な時間帯は、湿度が低く、晴れた日の午前中です。植物の活動が活発な時間帯であり、カットした切り口が太陽の光で素早く乾くため、病気のリスクを最小限に抑えることができます。雨の日や夕方の作業は、切り口が長時間湿ったままになりやすいため、できるだけ避けましょう。

動画で作業のコツを掴もう

文章や静止画だけでは、立体的なつるの構造や、どの芽を「孫づる」と判断すべきか、その微妙なニュアンスが伝わりにくいことがあります。そのような場合に最も効果的なのが、実際の作業風景を収めた動画で具体的な手順を確認することです。

ただし、数多くある動画の中から、本当に質の高い、信頼できる情報を見つけることが重要です。以下のポイントを参考にして、ご自身の栽培に役立つ動画を探してみてください。

ポイント1:手元が大きく、鮮明に映っているか

まず基本となるのが、作業している手元がアップで、かつ高画質でクリアに映っている動画を選ぶことです。親づる・子づる・孫づるのそれぞれの特徴や、カットすべき場所が指し示された際に、どのつるなのかを視聴者が明確に識別できることが不可欠です。ピントが合っていなかったり、カメラが遠すぎたりする動画は、かえって混乱を招く可能性があるため避けましょう。

ポイント2:「なぜそうするのか?」理由の解説があるか

良い解説動画は、「ここを切ります」という作業手順だけでなく、「なぜこの孫づるを切るのか」「なぜこの子づるは残すのか」といった、作業の根拠や理由まで丁寧に説明しています。理由を理解することで、単なる模倣ではなく、ご自身のスナップエンドウの状態に合わせて応用できるようになります。例えば、「この孫づるは細くて日に当たりにくく、栄養を消費するだけなので摘心します」といった具体的な解説がある動画は非常に価値が高いです。

参考になる動画の具体例

YouTubeなどで動画を探す際は、以下のような特徴を持つチャンネルやタイトルを参考にすると、有益な情報にたどり着きやすくなります。

- プロの農家が解説するチャンネル:例えば「農家直伝!家庭菜園らいふ」さんや「塚原農園」さんのように、プロの視点から栽培理論に基づいて解説している動画は、作業の深い理解につながります。効率的な作業手順や、病害虫対策まで含めて解説されていることが多いのが特徴です。

- 人気園芸チャンネルの解説:「カーメン君」さんのように、家庭菜園を楽しむ愛好家向けに、専門用語を噛み砕き、エンターテイメント性も交えながら分かりやすく解説している動画も初心者にはおすすめです。

- 具体的なメリットを提示したタイトル:「収穫量が2倍になる整枝」「初心者でも失敗しない摘心のコツ」など、視聴者が得られるメリットがタイトルに含まれている動画は、内容が要点化され、よく整理されている傾向があります。

これらの動画をいくつか見比べ、ご自身のスナップエンドウの生育状況と照らし合わせながら、最終的な作業のイメージを固めることが、摘心成功への一番の近道と言えるでしょう。

親づるを摘心する目的とやり方

通常、摘心は収穫に貢献しにくい「孫づる」に対して行いますが、より積極的な栽培管理を目指す場合、あえて主茎である「親づる」の先端を摘心するという高度なテクニックもあります。これは「整枝」という、株全体の構造を作り上げる作業の一環として行われます。

この目的は、植物が持つ「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質を利用することにあります。植物は、茎の最も先端にある芽(頂芽)を優先的に成長させる性質があります。親づるの先端を摘み取ることでこの頂芽優勢が打破され、それまで抑制されていた側芽、つまり子づるの発生と成長が一斉に促されるのです。

一般的に、親づる1本だけをひょろひょろと伸ばす「一本仕立て」よりも、摘心によって発生させた元気な子づるを2〜4本に仕立てて育てる方が、株全体の葉の面積が増え、光合成が効率的に行われます。また、複数のつるにバランス良く実がつくため、結果として収穫期間が長くなり、総収穫量を増やす効果が期待できます。

親づるの摘心は必須ではなく、目的意識が重要

この方法は、全てのケースで推奨されるわけではありません。例えば、株の初期生育が思わしくない場合や、栽培スペースが限られている場合には不向きなこともあります。

あくまで、株の勢いが非常に良く、より多くの側枝(子づる)をコントロールしながら育て、収量を最大化したい場合に選択される方法です。初心者のうちは、まず基本となる孫づるの摘心を確実にマスターし、栽培に慣れてきたら挑戦してみると良いでしょう。

収穫量を増やす芯止め

「芯止め(しんどめ)」は、摘心と並行して行われることが多い、収穫量を最大化するための重要な剪定作業です。摘心が主に側枝(孫づるなど)を整理して栄養の選択と集中を図るのに対し、芯止めは主軸となるつるの縦方向への無限な成長を意図的に停止させることを目的とします。

芯止めの最大の目的は、株の成長ステージを「栄養成長」から「生殖成長」へと強制的に切り替え、エネルギーを実に集中させることにあります。つるあり品種のスナップエンドウは、環境が良ければ支柱の高さを超えてどこまでも伸び続けようとします(無限伸長性)。しかし、つるの先端を伸ばす「栄養成長」にエネルギーが使われ続けると、その分、花を咲かせ、実を太らせる「生殖成長」へのエネルギー供給が不足してしまいます。

そこで、つるが設置した支柱の先端(目安として1.8m〜2m程度)に到達したタイミングで、つるの先端部分(芯)をハサミで切り取ることで、それ以上の成長を物理的にストップさせます。これにより、行き場を失った光合成産物などの栄養が、すでについているサヤの肥大や、これから開花する花へと効率良く再分配されるようになります。

芯止めによる具体的なメリット

- 収穫量の増加:一つ一つのサヤが大きく、肉厚になります。

- 品質の向上:実に糖分が蓄積されやすくなり、甘みが強くなります。

- 収穫期間の延長:株全体の消耗を抑え、脇から出る花芽の成長を促すため、より長く収穫を楽しめることがあります。

- 管理作業の効率化:支柱の上でつるがごちゃごちゃと絡まるのを防ぎ、収穫や手入れがしやすくなります。

芯止めは、特に収穫期間が長くなる「つるあり品種」において非常に効果的なテクニックですので、ぜひ適切なタイミングで実践してみてください。

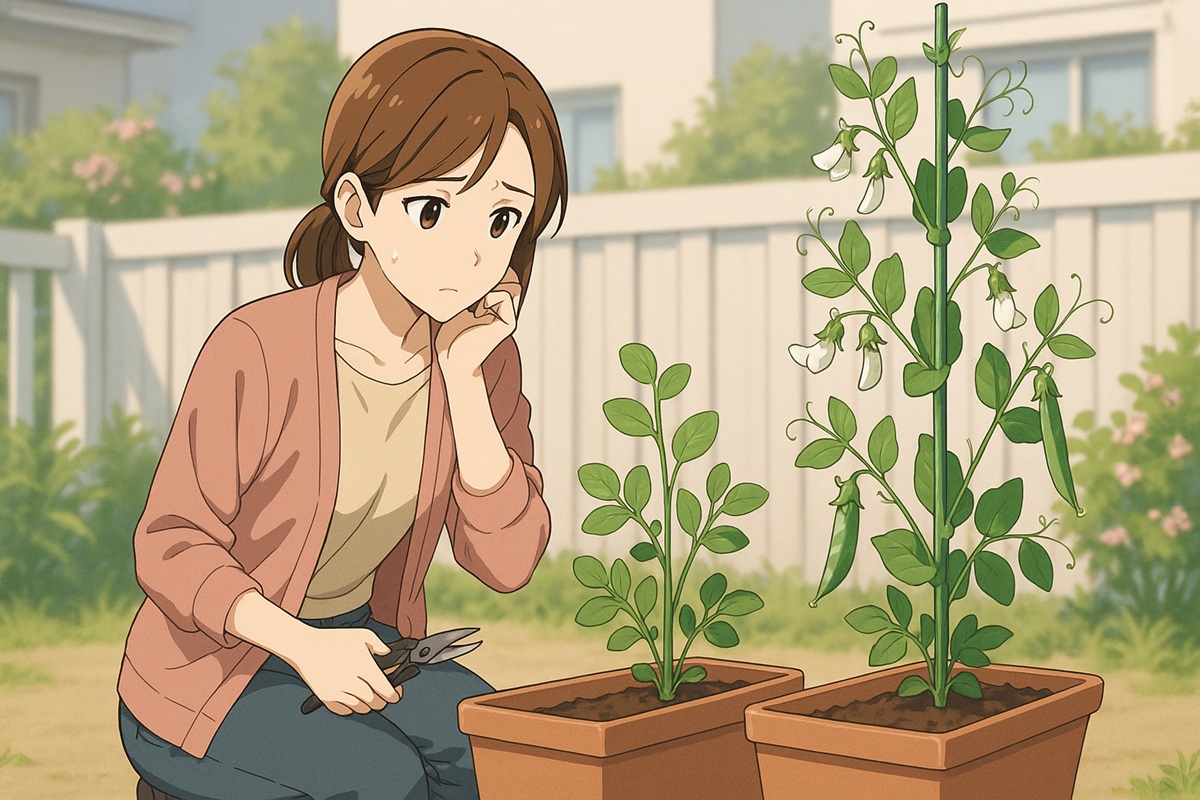

つるなし品種は摘心が必要か

スナップエンドウには、つるが長く伸びていく「つるあり品種」と、草丈が60〜80cm程度でコンパクトにまとまる「つるなし品種」があります。では、ベランダ菜園などでも人気のつるなし品種の場合、これまで説明してきたような摘心は必要なのでしょうか。

結論として、つるなし品種では、基本的に孫づるを摘むような厳密な摘心は不要です。つるなし品種は、品種改良によって草丈が一定の高さで止まり(有限伸長性)、自然と脇芽(子づる)がたくさん発生してこんもりと茂るように設計されています。そのため、つるあり品種ほど神経質につるの整理を行わなくても、十分に収穫を楽しむことができます。

例えば、サカタのタネが販売する「つるなしスナック」のような人気のつるなし品種は、支柱も短くて済み、省スペースで栽培できるのが大きな魅力です。

つるなし品種でも「芽かき」は有効

ただし、摘心が不要だからといって、全く手入れが要らないわけではありません。つるなし品種は脇芽が密生しやすいため、株の中心部が込み合い、風通しが悪くなりがちです。

このような状況では、摘心というよりは「芽かき(間引き)」に近い形で、株元の細く弱い芽や、内側に向かって伸びて密集の原因となっている不要な芽を取り除くことが推奨されます。これにより、株全体への日当たりと風通しが劇的に改善され、病気の予防につながります。

スナップエンドウの摘心と関連作業

- 摘心と違う?芽かきの方法と時期

- 芽かきしない場合のリスクとは

- スナップエンドウ摘心のポイントを総括

摘心と違う?芽かきの方法と時期

摘心とともに行われる重要な管理作業に「芽かき(めかき)」があります。この二つの言葉はしばしば混同されますが、その目的と作業内容は明確に異なります。これらの違いを理解することが、適切な栽培管理への第一歩です。

これまで説明してきたように、摘心が「つるの先端(成長点)」をカットして、つるの伸長や分岐をコントロールするのに対し、芽かきは「茎と葉の付け根から生えてくる新しい脇芽」そのものを根元から取り除く作業を指します。いわば、摘心は「将来の方向性を決める剪定」、芽かきは「不要な枝葉の元を断つ間引き」とイメージすると分かりやすいでしょう。

芽かきが特に重要になるのは、冬を越した株が春先に一斉に成長を始める時期です。このとき、株元からは無数の脇芽が発生しますが、これらをすべて育てようとすると、栄養が分散し、風通しも悪化してしまいます。そこで、生育の良い丈夫な芽を数本だけ残し、他の細く弱い脇芽は根元からかき取ることで、残した主軸に栄養を集中させ、健全な生育を促します。

| 作業名 | 目的 | 作業内容 | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| 摘心 | つるの成長方向をコントロールし、栄養を実に集中させる | つるの先端(成長点)をカットする | 孫づる、親づる(整枝)、支柱上限に達したつる(芯止め) |

| 芽かき | 株元の密集を防ぎ、風通しを良くして病気を予防する。栄養を主軸に集中させる | 茎の付け根から出る脇芽を根元から取り除く | 株元から発生する細く弱い芽、密集した部分の芽 |

芽かきしない場合のリスクとは

では、この芽かき作業を怠ると、具体的にどのようなリスクが生じるのでしょうか。これは摘心をしない場合のリスクとも共通しますが、特に病害の発生に直結する重要な問題です。

最大のリスクは、株元が過密状態になり、風通しが極端に悪化することです。スナップエンドウ栽培で最も警戒すべき病気の一つに「うどんこ病」がありますが、JA全農の営農情報によると、この病気の原因となるカビは、多湿な環境で特に発生しやすいとされています。芽かきをせずに脇芽を放置すると、葉がうっそうと茂り、株元は常にジメジメした状態になります。これは、まさに病原菌にとって最高の繁殖環境を提供していることに他なりません。

病気が一度発生すると、白いカビはあっという間に株全体に広がり、光合成能力を奪い、最悪の場合、株全体が枯死して収穫が絶望的になることもあります。

収穫物の品質低下と害虫の温床化

もう一つのリスクは、栄養の過剰な分散による品質低下です。無数の脇芽がすべて成長しようとすると、それぞれが限られた根からの水分と養分を奪い合います。その結果、どの茎も十分に成長できず、全体的に実が小さくなったり、甘みが乗らなかったりする可能性があります。

また、密集した葉はアブラムシなどの害虫にとって格好の隠れ家となり、被害が拡大しやすくなるというデメリットもあります。健全な株を維持し、質の高い収穫を目指すためには、適切な芽かきが不可欠なのです。

スナップエンドウの摘心のポイントを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 摘心は栄養を集中させ収穫量を増やすための重要作業

- 摘心しないと栄養が分散し病気のリスクも高まる

- 摘心の最適な時期は孫づるが伸びてきたタイミング

- カットするのは親づると子づるを残し孫づるの先端

- 作業は清潔なハサミを使い晴れた日に行うのが理想

- やり方が分からない場合は動画で確認するのがおすすめ

- 親づるの摘心は子づるの成長を促すための応用テクニック

- 芯止めはつるが支柱の高さに達した時に行い実付きを良くする

- つるなし品種は基本的に摘心不要だが芽かきは有効な場合がある

- 摘心はつるの先端、芽かきは脇芽そのものを取る作業

- 芽かきをしないと株が密集し病気の原因になる

- 摘心と芽かきを適切に行うことが多収穫への近道

- 株の様子をよく観察し生育状況に合わせて作業する

- 元気な親づると子づるを大切に育てることを意識する

- 不要なつるを早めに取り除くことで栄養のロスを防ぐ