スナップエンドウの栽培では、花が咲いた後の管理が収穫量や品質を大きく左右します。花が咲いたらすることを理解し、適切な水やりや追肥、支柱の補強などを行うことで、健やかな成長と着莢が促されます。

しかし、中には花が咲いても実がならない、あるいは花が咲かないといったトラブルが起こることもあります。また、花が少ない、花が落ちるなどの現象も、環境や栄養管理の不備が原因になる場合があります。

この記事では、スナップエンドウの花が咲いたら行うべき管理や注意点、起こりやすいトラブルとその対処法、さらに花の活用方法まで、栽培初心者から経験者まで役立つ情報を詳しく解説します。

- 花が咲いた後に行う適切な管理方法

- 花が咲いても実がならない・咲かない原因と対策

- 花摘みや一番花の扱いで収穫量を増やすコツ

- 花の色や時期、花が食べられる場合の活用法

スナップエンドウの花が咲いたら行う基本ケア

- 花が咲いたらすることと乾燥・風対策

- 花が咲かない場合に考えられる理由

- 花が少ないときの栽培改善ポイント

- 花が落ちる原因と予防方法

- 花が咲いても実がならない原因と対策

- 花摘みで収穫量と品質を上げる方法

- 一番花から収穫までの流れと管理

花が咲いたらすることと乾燥・風対策

スナップエンドウは、花が咲き始めてからさやが形成される時期に、成長と収穫の成否を左右する重要な段階を迎えます。この時期は、植物が光合成によって得たエネルギーを急速に花やさや、そして内部の豆の成長に配分するため、水分と養分の需要が一気に高まります。ここでの管理が適切であれば、豊富で高品質な収穫が見込めますが、不十分であればさやの肥大不足や品質低下の原因となります。

水やりの管理

スナップエンドウは根が浅く、乾燥に弱い性質があります。土の表面が軽く乾いた段階で株元にたっぷりと水を与えるのが基本です。特に日中の高温や強風が続く時期は蒸散量が増えるため、朝の段階で十分に潅水することで、午後の水切れを防ぎます。浅く頻繁に与えるのではなく、深くしっかり与えることで根が下方向へ伸び、乾燥への耐性が高まります。

プランター栽培では、地植えよりも乾きやすくなるため、毎朝の土壌確認が欠かせません。土壌の乾燥防止には、敷き藁やマルチングを活用することで、水分保持と地温の安定が図れます。

追肥のタイミングと内容

花やさやが次々に形成される時期は、養分消費が激しくなります。2週間に1度を目安に、リン酸とカリウムを多く含む肥料を少量ずつ施し、継続的に花や実の成長を支えます。窒素分が多すぎると葉や茎の成長ばかりが促進され「つるボケ」状態になり、開花や結実が抑制される恐れがあります。

加えて、カルシウムやマグネシウムなどの微量要素も果実品質の維持に欠かせません。カルシウム不足は花や実の成長障害(先枯れ、奇形果)を引き起こすことがあるため、必要に応じて苦土石灰や石灰資材で補います。

風対策の重要性

スナップエンドウは成長とともにつるが長くなり、草丈が1.5mを超えることもあります。このため、強風による倒伏やつるの折損を防ぐために、支柱やネットでしっかりと株を支える必要があります。

支柱は株元にしっかり差し込み、主茎の高さに合わせて適宜誘引します。8〜10節ごとに結束することで、風による揺れや折れを防げます。また、風が強い場所ではネットを広く張り、株全体を面で支える形にするとより安定します。

病害予防(うどんこ病など)

開花期からさや形成期にかけては、うどんこ病の発生リスクが高まります。これは風通しや湿度管理が不十分な場合に多発する真菌性の病害で、葉や茎が白く粉をまぶしたようになり、光合成能力を低下させます。

予防の基本は株間を広く取り、側枝や古い葉を適宜取り除くことで通気を確保することです。さらに、重曹水を薄く希釈してスプレーする方法も知られています。雨が続いた後は、株元や葉を早めに乾かすよう努めると発生を抑制できます。

このように、水やり・追肥・風対策・病害予防を総合的に行うことで、花後のさや肥大が安定し、収量と品質の維持につながります。

花が咲かない場合に考えられる理由

スナップエンドウが花をつけない場合、その原因は栽培環境や栄養状態のバランスが崩れていることが多いです。花芽の形成には適切な低温条件、日照、養分のバランスが不可欠であり、いずれかが欠けると開花が遅れたり、最悪の場合は全く咲かないこともあります。

低温不足

スナップエンドウは低温遭遇によって花芽を形成する「春化」を必要とする作物です。春まきではこの低温遭遇が不足しやすく、花芽分化が遅れる傾向があります。種まきや定植の時期を見直し、必要に応じて寒冷紗やトンネルで温度管理を行い、初期の生育を安定させます。

肥料バランスの偏り

根粒菌との共生によって自ら窒素を供給できるマメ科植物では、窒素過多は栄養成長を促しすぎ、花芽形成を阻害します。リン酸とカリウムの補給を意識して追肥配分を調整することが重要です。

日照不足

日照時間が不足すると光合成が不十分となり、花芽形成に必要なエネルギーが足りなくなります。周囲の植物や構造物の陰を避け、十分な光が当たる場所で育てることが望まれます。

水管理の不適切

過湿と乾燥を繰り返すと根がダメージを受け、生育全般に悪影響が及びます。特に春先の雨続きや乾燥期には保水と排水のバランスが大切です。

病害虫の影響

アブラムシは花芽や若葉を吸汁し、体力を奪うだけでなくウイルス病を媒介します。早期発見と物理的除去、防虫ネットや適切な防除が必要です。

これらの要因を順番に点検し、改善を行うことで、花芽形成の条件を整え、開花を促すことが可能です。

花が少ないときの栽培改善ポイント

スナップエンドウの花数が減る現象は、株の生育バランスが崩れ、光合成能力や栄養の配分が十分に機能していない場合に起こりやすくなります。花数が少ないと収量にも直結するため、原因の特定と早急な改善が求められます。

株間と風通しの確保

花芽の発達には日光が十分に届くことが必要です。株が密集していると、下葉や内部の葉が日陰となり、光合成量が減少します。一般的には株間を30cm程度確保し、葉や枝が過度に込み合った場合は間引きや剪定を行います。これにより通風性も向上し、病害の発生リスクも低減します。

排水改善

根圏環境の酸素不足は花芽の形成を阻害します。排水不良は根腐れや土壌病害の原因にもなり、結果として花数が減少します。畝を高く盛り、排水溝を設けることで余剰水を速やかに排出できる状態を整えます。プランター栽培の場合は底穴の詰まりを防ぎ、鉢底石などで通気性を確保します。

肥料設計の見直し

花芽形成期はリン酸とカリウムが特に必要です。リン酸は花や実の形成を促し、カリウムは光合成産物を実や種子に運ぶ役割を担います。チッソの過剰は葉や茎ばかり成長させ、花数減少の一因になるため、肥料成分比を調整することが重要です。加えて、カルシウムやマグネシウムも欠乏しないよう注意します。

摘心の活用

主茎が一定の高さに達したら摘心を行うことで、側枝の発生を促し、開花部位を増やせます。ただし、摘心は株の体力が十分にあるときに限定し、病害や弱りが見られる株には行わない方が安全です。

日照の最大化

支柱やネットを活用して立体的に誘引すると、葉が重なり合わず光が均等に届きます。特に春先や日照時間が限られる環境では、この工夫が花数増加に直結します。

これらの改善策を組み合わせて実践することで、限られたスペースや環境下でも花数を回復させることが可能になります。

花が落ちる原因と予防方法

開花後に花が落ちてしまう現象(落花)は、植物が何らかのストレスを受けた結果として現れる生理反応です。花が形成されても結実に至らないため、収穫量の低下を招く重大な問題です。

肥料過多(特に窒素)

窒素分を過剰に施肥すると、栄養成長が優先されて花や実への養分供給が滞ります。その結果、花が維持できずに落ちてしまいます。追肥の際はリン酸とカリウムを中心に配合を見直し、窒素の投入量を抑える必要があります。

水ストレス

乾燥や過湿の極端な変動は根にダメージを与え、水分や養分の吸収能力を低下させます。特に開花直後の乾燥は落花の主要因となります。土壌水分を一定に保つため、マルチングや敷き藁を施すことが効果的です。

低温や天候不順

低温下では花粉の発育が遅れ、受粉が正常に行われにくくなります。また、長雨は花粉の流出や柱頭の濡れによる受粉不良を招きます。寒冷紗による保温や、雨後の株元乾燥対策を組み合わせることが求められます。

受粉の乱れ

スナップエンドウは自家受粉が可能ですが、温度や湿度の極端な変化は受粉効率を下げます。温室やベランダ栽培では、開花期に花房を軽く揺らして人工的に受粉を補助すると、着果率の向上が期待できます。

害虫被害

アブラムシなどの害虫は花や新芽の汁を吸い、物理的損傷や病原体の媒介を引き起こします。定期的な観察と早期の物理的除去、防虫ネットの利用が予防策となります。

環境変化や栄養バランスの急激な乱れを抑えることが、落花防止の最も確実な手段であるといえます。安定した環境管理を継続することで、着果率を高めることが可能になります。

花が咲いても実がならない原因と対策

スナップエンドウで花が咲いても結実しない場合、栄養や水分、栽培環境のいずれかに問題があることが多いです。この状態が続くと収穫量が大幅に減少するため、原因ごとの対処を早期に行うことが重要です。

栄養不足と配分の偏り

開花期から結実期にかけては、リン酸とカリウムが特に必要です。リン酸は花や実の形成に不可欠で、カリウムは光合成で作られた養分を実に運び、肥大を促します。窒素過多は葉や茎の成長を優先させ、花や実への栄養供給を阻害するため、追肥の成分比を見直す必要があります。

また、カルシウムが不足すると、さやの先端が細くなったり、奇形果が発生します。これは石灰資材や苦土石灰での補給が効果的です。

水分管理の不備

土壌の極端な乾燥は、結実の停滞や実の萎縮を招きます。開花後は土壌の水分を一定に保ち、特に日中の高温期には朝の潅水を徹底します。乾燥を防ぐためのマルチングや敷き藁の利用も有効です。

環境要因

開花期の低温や長雨は受粉不良を引き起こします。低温下では花粉の発育が遅れ、長雨では花粉が流され、柱頭への付着が妨げられます。寒冷紗での保温や、雨後の株元乾燥を早める対策が必要です。

害虫被害

花に害虫が集まると、受粉の妨げや花の損傷が起こります。アブラムシやスリップスが代表的で、防虫ネットや定期的な観察・物理的除去が有効です。

| 現象 | 主な原因 | 確認ポイント | 対策 |

|---|---|---|---|

| さやが膨らまない | リン酸・カリ不足 | 追肥が窒素寄りか | 2週間に1度、リン酸・カリ中心の追肥 |

| 先端だけ細い | カルシウム不足 | 先枯れや奇形果の発生 | 石灰資材で補正、乾燥防止 |

| 花数はあるが着果しない | 低温・長雨 | 開花期の気温・日照 | 保温、排水改善、雨後の乾燥 |

| 小さく萎む | 水不足 | 表土の乾燥 | マルチング、敷き藁、潅水徹底 |

| 花が傷む | 害虫 | 花の変形や粘着物 | 物理除去、防虫ネット、見回り |

これらの対策を組み合わせることで、花後のさや太りを安定させ、確実な収穫につなげられます。

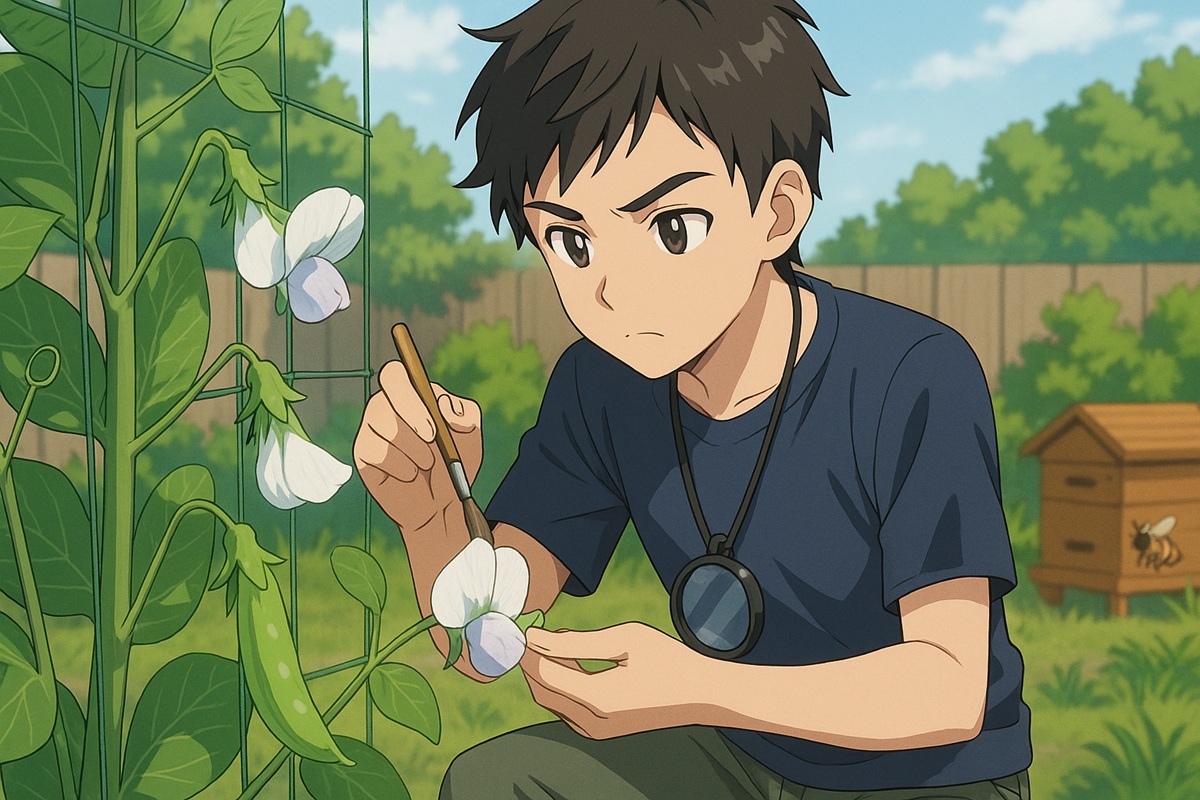

花摘みで収穫量と品質を上げる方法

花摘みは、限られた栄養を実に集中させるための管理手法であり、収穫量と品質の両方に影響します。特にスナップエンドウでは、下から2番目の花は結実しやすいため残し、それ以上の花を摘み取ることで、実入りの良いさやを育てられます。

実施のタイミング

花摘みは、花が6輪ほど咲き、蕾が1つある時期が適期です。この時期は、植物がこれから多数の実をつけようとする段階であり、不要な花を減らすことで栄養分の集中が可能になります。

摘み方のポイント

- 下から2番目の花は残す

- 上位の花や、下部で既に結実している花は摘む

- 株の両面を確認し、摘み残しを防ぐ

- 作業は2人1組で行うと効率的

やり過ぎの防止

花摘みは収量を上げる一方で、やりすぎると花数が減り、結果として収穫総量が落ちる可能性があります。株の生育状態を観察し、花数が十分に確保できている場合に限り行うことが大切です。

適切な花摘みを行うと、さやの大きさと形が揃い、収穫作業の効率化にもつながります。さらに、栄養の集中により糖度や風味の向上も期待できます。

一番花から収穫までの流れと管理

スナップエンドウの一番花は、その株における着果のリズムを決める重要な指標です。この段階の管理が適切であれば、その後の収穫の回転や品質に大きく影響します。

一番花とは

一番花は株の最も早い時期に咲く花で、一般的に主茎の下方から咲き始めます。この一番花が順調に開花・着果することで、後続の花房の発育リズムが整い、安定した収穫サイクルが作られます。

収穫サインの見極め

一番花から着果したさやが収穫適期になるのは、開花後およそ20〜30日後が目安です。具体的には、さやが鮮やかな緑色で光沢があり、厚みが1cm前後、長さが7.5cm前後に達した頃が最適とされています。この時期を逃すと、さやや豆が硬化して食味が低下します。

収穫方法

- 手で収穫:親指と人差し指でさやの付け根をつまみ、爪先で軽く折るように収穫します。

- はさみで収穫:株を揺らさずに収穫できるため、他のさやや花へのダメージが少なくなります。

- 時間帯:気温が低く鮮度を保ちやすい朝に行うのが理想です。

管理のポイント

- 一番花の収穫は早めに行い、次の花房への栄養移行を促します。

- 収穫後は必ず追肥と潅水をセットで行い、株の栄養状態を回復させることで継続的な着果が可能になります。

一番花の段階から丁寧に管理することは、その後の収穫リズムの安定と全体収量の最大化に直結します。

スナップエンドウの花が咲いたら知っておきたい豆知識

- 花の時期と栽培スケジュールの立て方

- 花が咲いてから収穫までの期間と目安

- 花の色と品種による違い

- 花は食べられる?利用法と注意点

花の時期と栽培スケジュールの立て方

スナップエンドウの開花時期は、播種時期や栽培環境によって変動しますが、栽培計画を立てるうえで以下のような目安があります。

| 作型 | 種まき時期 | 主な生育期間 | 開花の目安 | 初収穫の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 秋まき | 10月中旬〜11月上旬 | 越冬後春に成長 | 4〜5月 | 4月下旬〜5月以降 |

| 早春まき | 1〜2月(温暖地) | 春先に急成長 | 3〜4月 | 4月〜5月 |

| ベランダ栽培 | 苗購入で随時 | 室内外で管理 | 地域の気候に準ずる | 地域の開花時期に準ずる |

秋まきの特徴

秋に種をまき、冬を越すことで株が充実し、春の開花と着果が安定します。寒冷地では防寒対策として不織布やトンネルを併用します。

早春まきの特徴

温暖地では早春まきでも開花が可能ですが、低温遭遇が不十分な場合は花芽形成が遅れる傾向があります。保温資材を活用し、日照時間を確保することが重要です。

スケジュールを明確に立てることで、開花期に必要な管理作業(水やり、追肥、病害虫対策)を計画的に行えるようになります。

花が咲いてから収穫までの期間と目安

スナップエンドウの開花から収穫までの期間は、栽培環境や品種によって異なりますが、一般的には20〜30日程度が目安です。この期間は、温度や日照、水分管理などの条件によって短縮または延長されます。

成長スピードに影響する要因

- 気温:昼間の気温が15〜20℃前後で安定すると、さやの肥大がスムーズになります。気温が高すぎると株が疲弊し、低すぎると肥大が遅れる傾向があります。

- 日照:1日あたり6時間以上の直射日光が確保できれば、光合成が活発に行われ、結実から収穫までの期間が短くなります。

- 水分管理:花後は土壌の水分を安定させることが重要です。乾燥は実の肥大を止め、過湿は根腐れや病害を引き起こします。

収穫適期の見極め

さやが鮮やかな緑色で厚みが1cm以上、豆がふっくらと膨らんだ状態がベストタイミングです。収穫が遅れると、豆とさやが硬くなり、甘みや食感が低下します。家庭菜園では、1〜2日おきに観察して適期を逃さないようにすることが大切です。

管理のポイント

適期収穫を続けると、株は次の花やさやを形成しやすくなり、長期収穫が可能になります。逆に放置すると株全体の生産性が落ちるため、こまめな収穫が望ましいです。

花の色と品種による違い

スナップエンドウの花は白が一般的ですが、品種によってはピンクや淡紫色を咲かせるものもあります。これらの花色の違いは、栽培品種の特性を見分ける手がかりになります。

花の構造

エンドウ類の花は「蝶形花冠」と呼ばれる独特の構造を持ち、旗弁(大きく目立つ花びら)、翼弁(左右の花びら)、舟弁(下部で合わさる花びら)から成ります。この構造は昆虫媒介に適していますが、スナップエンドウは自家受粉が主体で、花が完全に開く前に受粉が完了する場合も多くあります。

花色の実用的な利点

混植している場合、花色が異なる品種を選べば、収穫時に品種を見分けやすくなります。たとえば、白花種と赤花種を同時に育てると、収穫作業時に混同を防げます。

品種例

- 白花系:最も一般的で、甘みの強い品種が多い。

- 赤花系(紅花種):花色が観賞性も高く、絹さややツタンカーメン種などで見られます。

花色の違いは単なる見た目だけでなく、作業効率や品種管理にも役立つため、計画的な品種選びに活用できます。

花は食べられる?利用法と注意点

スナップエンドウの花は食用として利用でき、特有の甘みと香りを楽しめます。特に開花直後の花は柔らかく、サラダや天ぷらなどで彩りと風味を加える食材として人気があります。若い葉や茎も豆苗のように調理可能で、菜園での副産物として活用できます。

調理方法の例

- 生食:摘みたてをサラダのトッピングに使用すると、甘みと香りが引き立ちます。食感を損なわないためにも収穫後すぐの使用が望ましいです。

- 加熱調理:天ぷらやおひたし、軽い炒め物としても利用できます。短時間の加熱により、花色と香りを残したまま楽しめます。

安全な利用のための留意点

農林水産省や自治体の食品衛生情報では、家庭菜園で収穫した花を食用にする場合、農薬の使用条件と収穫前日数(収穫までの待機期間)の確認が求められています。農薬ラベルの指示に従い、必ず所定の期間を空けてから収穫してください。また、生食する場合は流水での十分な洗浄を行い、土や埃、花粉などを取り除くことが重要です。

アレルギーと体調面の配慮

スナップエンドウはマメ科植物であり、アレルギー反応を起こす場合があります。特に初めて食べる場合やアレルギー体質の人は少量から試し、体調変化があれば摂取を中止してください。加えて、幼児や高齢者など免疫力が低い方は、生食より加熱調理を選択する方が安全性は高まります。

適切な収穫・洗浄・調理を行えば、花も安心して食卓に取り入れることができ、見た目の華やかさと味の多様性を楽しめます。

スナップエンドウの花が咲いたら行うポイントを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 開花期は水分・養分の需要が急増するため乾燥を避ける

- 土の表面が乾き始めたら株元にたっぷり潅水する

- プランター栽培では朝の水分チェックを習慣化する

- 追肥はリン酸・カリを主体にしチッソ過多を避ける

- カルシウム・マグネシウム不足は石灰資材で補う

- 風対策として支柱やネットで株全体を安定させる

- うどんこ病予防のため風通しを確保し古葉を整理する

- 花が咲かない場合は温度・肥料・日照・水管理を見直す

- 花数減少時は株間調整と摘心で光と通風を改善する

- 落花防止には環境急変と栄養偏りを抑える

- 実がならないときは栄養・水分・温度条件を再点検する

- 花摘みで栄養を実に集中させ収穫量と品質を向上させる

- 一番花の早どりで次の着果を促し収穫期間を延ばす

- 開花から収穫までは20〜30日が目安で環境に左右される

- 花は食用可能だが農薬使用条件や衛生管理に注意する