ナップエンドウは甘みと食感が魅力の人気野菜ですが、いざ種をまいても芽が出ないと悩む人は少なくありません。発芽条件がそろっていなかったり、発芽温度や発芽の光の有無、水分管理などが適切でない場合、芽が出るまでに必要以上の時間がかかり、発芽日数が延びてしまうこともあります。

また、種まき時期が合っていなかったり、保存状態が悪く発芽率が下がっていることも原因となります。こうした問題を避けるためには、あらかじめ適正な環境を整えることが大切です。芽出しを行って発芽を促進したり、発芽を室内で管理して外的要因を減らす方法も有効です。さらに、無事に芽が出たらどうするか、間引きや支柱立てなどの管理方法まで把握しておくことで、その後の栽培がスムーズになります。

本記事では、スナップエンドウの芽が出ない原因と改善策を、発芽条件や栽培管理のポイントとともに詳しく解説します。

- スナップエンドウの芽が出ない主な原因と発芽条件

- 発芽温度や光、水分管理など芽が出るまでの適切な環境

- 発芽率を上げる芽出しや室内管理の方法

- 芽が出たらどうするかの具体的な栽培管理手順

スナップエンドウの芽が出ない原因と確認ポイント

- 発芽条件を満たしているか確認

- 発芽温度が適正かどうか見直す

- 発芽の光の有無と土のかぶせ方

- 種まきの時期のズレによる失敗

- 芽が出るまでにかかる発芽日数

- 発芽率を下げる種の劣化や保存方法

- 古い用土や排水不良の改善方法

- 鳥害や害虫被害から種を守る方法

発芽条件を満たしているか確認

スナップエンドウの発芽を成功させるためには、土壌・水分・酸度・覆土の厚さといった複数の条件が揃っていることが欠かせません。

まず、適した用土は水はけと通気性が良く、やや乾燥気味に保てるものです。市販の野菜用培養土を利用する場合でも、排水性が低い場合は軽石やパーライトを混ぜ込むなどの改良が効果的です。酸度は弱酸性~中性(pH6.0〜7.0)が最適で、これは根粒菌の働きやすい環境とも一致します。酸性土壌のまま播種すると、根の発育不良や発芽率の低下が起こりやすくなるため、事前に苦土石灰を1㎡あたり150〜200g程度施用して酸度調整を行います。

水やりの管理も非常に重要です。播種直後は種全体が均一に吸水できるよう、プランターの底から水が流れ出るまでたっぷり与えます。その後は過湿を避け、表土が乾いてからの灌水に切り替えることが望ましいです。過剰な水分は種の腐敗を招き、特に排水の悪い環境では致命的になります。

覆土の厚さも見落とせない要素です。深すぎれば芽が地表に出る前に力尽き、浅すぎれば光や乾燥の影響を受けて発芽が妨げられます。標準は1〜2cm前後で、覆土後は軽く鎮圧し、種と土を密着させて安定した吸水を促します。(参考:マメ類・果菜類 栽培事例)

失敗しやすいチェックポイント

- 覆土が厚すぎて芽が地表まで届かない

- 粘土質で水たまりができる、またはプランター底穴が詰まっている

- 播種後に長期間カラカラに乾かした

- 連作圃場で土が疲弊している、または酸度調整を怠った

基本条件と対策の整理表

| 項目 | 推奨/目安 | ありがちな失敗 | すぐできる対策 |

|---|---|---|---|

| 用土pH | 6.0~7.0 | 強酸性のまま播種 | 苦土石灰で事前調整 |

| 水分 | 播種時はたっぷり→以降控えめ | 乾燥または過湿 | マルチ・敷きわらで乾燥防止/底面排水確保 |

| 覆土 | 1~2cm前後 | 厚すぎ・薄すぎ | 目安を守り軽く鎮圧 |

| 連作 | 3~4年以上あける | 同じ場所で連続栽培 | 畝位置変更・新土の導入 |

これらの条件を満たすことで、スナップエンドウの発芽の安定性が高まり、不発芽や立ち枯れのリスクを大幅に減らせます。

発芽温度が適正かどうか見直す

スナップエンドウの発芽には温度が密接に関係しており、発芽適温はおおむね15〜25℃です。この範囲であれば発芽率が高く、芽揃いも良好になります。特に20℃前後が理想的で、5〜7日程度で発芽が始まります。一方で、10〜14℃では発芽までの日数が延び、個体差も大きくなります。さらに5〜9℃では発芽の動きが極端に遅くなり、土壌中での腐敗リスクも高まります。また、33℃以上の高温下では発芽が停止するか極端に不良になり、腐敗の発生率が急増します。

重要なのは「気温」ではなく「用土温度」を基準にすることです。日中の外気温が高くても、朝晩の冷え込みや直射日光による地温の上昇が影響し、用土温度が変動します。特に春先や秋口は日較差が大きく、地温計を用いて実際の温度を確認することが推奨されます。

温度帯ごとの発芽の目安

| 用土温 | 発芽の傾向 |

|---|---|

| 15~25℃ | 発芽良好・芽揃い安定 |

| 10~14℃ | 発芽に時間がかかる(7〜14日) |

| 5~9℃ | 発芽開始まで時間が長く腐敗リスク高い |

| 33℃以上 | 発芽停止・腐敗率上昇 |

発芽温度が合わない場合は、播種時期を見直すか、ポットまきで管理可能な環境を整えることが効果的です。例えば寒冷地では、3月以降に春まきとしてスタートし、中間地・暖地では秋まきで安定した地温を確保するのが一般的です。

発芽の光の有無と土のかぶせ方

スナップエンドウの種子は、発芽に光を必要としない「嫌光性種子」または中性種子に分類されます。このため、播種後は必ず土をかぶせ、種を光から遮断することが求められます。覆土が浅すぎると光が種に届き、発芽が阻害されるだけでなく、乾燥によるダメージも受けやすくなります。反対に深すぎると、発芽しても芽が地表に到達するまでに力尽きてしまうことがあります。

標準的な覆土の厚さは、1〜2cm程度が目安です。この厚みであれば、光を十分に遮断しつつも、芽が容易に地表へ出ることができます。覆土後は軽く鎮圧して、土と種を密着させることで吸水効率を高めます。ただし、強く押し固めると土壌の通気性が低下し、種の呼吸や根の伸長を妨げる可能性があるため注意が必要です。

透明マルチやべた掛け資材を使用する場合は、日中の地温上昇や過湿状態に留意しましょう。高温は発芽阻害、過湿は腐敗を招くため、必要に応じて換気や資材の取り外しを行い、安定した環境を維持することが重要です。

種まきの時期のズレによる失敗

スナップエンドウは、播種時期のズレが発芽の可否やその後の生育に直結します。早すぎる種まきでは、地温が高すぎて発芽率が低下したり、発芽後に高温障害を受けるリスクがあります。逆に遅すぎる場合は、発芽後の生育期間が短くなり、十分な株の充実が得られないまま収穫期を迎えることになります。

特に秋まきの場合は、小苗の状態で冬越しさせることが成功の鍵です。苗が大きく育ちすぎると、寒さによるダメージを受けやすくなり、越冬後の成長が鈍化します。寒冷地では春まきが一般的で、地温が安定する3月前後が目安です。

地域別・時期別の播種目安

| 地域区分 | 推奨播種時期 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 暖地 | 10月上旬〜11月上旬 | 高温期の早まきに注意 |

| 中間地 | 10月中旬〜11月上旬 | 小苗で越冬させる |

| 寒冷地 | 3月前後(春まき) | 春まき中心で計画 |

播種時期を決定する際は、地域の気候条件だけでなく、その年の気温や降雨傾向も考慮することが大切です。過去数年の気象データや農業気象情報を参考にすることで、より確実な発芽環境を整えることができます。

芽が出るまでにかかる発芽日数

スナップエンドウの発芽日数は、温度や土壌水分、種子の状態によって大きく左右されます。最適な用土温度である15〜20℃の場合、播種からおおむね5〜10日で発芽が確認されるのが一般的です。特に20℃前後では芽揃いも良く、発芽までの日数が安定します。

一方、10℃前後の低温下では発芽までに2週間ほどかかる場合があり、この間に過湿や極端な乾燥が続くと、種子が腐敗したり発芽力を失うことがあります。5〜9℃の環境では発芽までの期間がさらに長くなり、失敗のリスクが高まります。そのため、低温期の播種ではポットまきやトンネル被覆などの保温資材を活用し、安定した地温を確保することが推奨されます。

また、発芽までの管理では「適度な湿度維持」が重要です。表土が乾燥すると吸水が途切れて発芽が止まり、逆に鉢底から水が滴るほどの灌水を繰り返すと種が呼吸できず腐敗します。表土が軽く乾きかけた時点で水やりを行い、常に湿り気を保つよう心がけましょう。

発芽率を下げる種の劣化や保存方法

スナップエンドウの発芽率は、品種や保存状態によって大きく変化します。一般的に市販種子の発芽率は70%以上を基準としていますが、保存条件が悪いと1年以内でも顕著に低下します。特に高温多湿環境では、種子内部の酵素活性や呼吸が促進されすぎ、寿命が短くなります。

未使用の種は乾燥剤とともに密閉容器やチャック付き袋に入れ、冷暗所で保存することが理想です。冷蔵庫の野菜室(約5℃前後)も有効ですが、取り出す際には結露を防ぐため、室温に慣らしてから開封します。また、種袋のまま長期間放置すると、湿気や光による劣化が進みます。

保存年数の目安として、適切な条件下であれば2〜3年は発芽率を維持できるとされていますが、古い種を使用する際は発芽試験を行い、発芽率を確認してから本播きに移るのが確実です。

種の保存と使用のポイント

- 今季使い切る予定がなければ小袋を選択

- 予備の種は小分けし、開封回数を減らす

- 購入年・開封日を袋や容器に記載

- 高温多湿・直射日光を避け、冷暗所で保管

これらの管理を徹底することで、発芽率の低下を防ぎ、安定した栽培スタートを切ることが可能になります。

古い用土や排水不良の改善方法

繰り返し使用した用土は、長年の栽培で団粒構造が崩れ、通気性や排水性が著しく低下します。これにより根が酸素不足になり、発芽不良や根腐れが発生しやすくなります。さらに、古い根や未分解の有機物が残っていると、病害の発生源となることもあります。

プランター栽培では、毎回新しい野菜用培養土に入れ替えるのが最も確実な方法です。ただしコスト面で難しい場合は、古い土をふるいにかけ、残根や大きな塊を除去したうえで、完熟堆肥やパーライトを20〜30%混合して物理性を改善します。畑であれば、耕深20〜30cmの深耕と完熟堆肥のすき込みによって土壌構造を回復させます。

排水改善には、高畝化やプランター底への軽石敷きが有効です。軽石はネット袋に入れて薄く敷くことで、底穴の目詰まりを防ぎながら水の流れを確保できます。加えて、畑では排水路を設置することで、大雨時の過湿を回避できます。

施肥の考え方

スナップエンドウを含むマメ科植物は、根に根粒菌を共生させて大気中の窒素を固定できるため、窒素肥料の過剰施用はつるボケを招きます。元肥はリン酸・カリを中心に控えめに施し、春の伸長期や開花期に追肥を行うのが適切です。過剰な窒素は茎葉ばかりが茂って花や実つきが悪くなるため、肥料バランスに注意します。

鳥害や害虫被害から種を守る方法

スナップエンドウの種は、鳥やネズミ、小動物にとって格好の餌となります。特に直まき栽培では、播種直後から発芽までの期間が最も狙われやすく、発芽率の低下を招く大きな要因となります。このため、物理的な防護策が有効です。

代表的な方法として、不織布のべた掛けや寒冷紗トンネルがあります。これらは光や空気を通しつつ物理的に食害を防ぎます。べた掛けの場合、種まき後すぐに設置し、発芽後もしばらく継続することで、芽や子葉の食害も防げます。また、ポットまきで屋内や軒下で育苗し、本葉が展開してから定植する方法も、鳥害回避に効果的です。

発芽後の害虫対策としては、アブラムシ類、ヨトウムシ類、ウラナミシジミの幼虫に特に注意が必要です。これらは若い芽や葉を好んで食害し、生育を阻害します。定期的に株元や葉裏を観察し、初期段階で物理的に除去するか、適切な防除資材を使用します。また、風通しを良くすることで病害虫の発生リスクを下げることもできます。

スナップエンドウの芽が出ない時の改善と栽培管理

- 芽出しで発芽を促進する方法

- 発芽を室内管理でする際の注意点

- 芽が出たらどうするかの育て方

芽出しで発芽を促進する方法

スナップエンドウの発芽が不揃いな場合や、低温・高温による発芽遅延が予想される場合には、「芽出し(催芽)」を行うことで発芽を早め、芽揃いを改善できます。芽出しとは、播種前に種子を水分と適切な温度にさらし、発芽の準備段階まで進めてから播種する技術です。

大粒のマメ科種子は急激な吸水で子葉が割れやすいため、長時間の浸水は避け、徐々に水分を与える方法が望まれます。中でも「ペーパータオル法」は、家庭菜園でも失敗が少ない方法として知られています。

ペーパータオル法の手順

- 清潔なキッチンペーパーを湿らせ、余分な水を軽く絞る。

- 種を重ならないように並べ、もう1枚の湿らせたペーパーで覆う。

- 15〜20℃の暗所に置き、ペーパーが乾かないよう適度に加湿を保つ。

- 胚根が1〜2mm程度出た時点で、1〜2cmの深さに播種する。

注意点

- 浸水は行う場合でも数時間以内にとどめ、ふやけすぎを防ぐ。

- 根が長く伸びる前に播種し、移植時の損傷を避ける。

- 道具や手は清潔に保ち、カビ発生を防止する。

芽出しを行うことで、地温や外気温の影響を受けにくくなり、直まきよりも早く均一な発芽を得やすくなります。

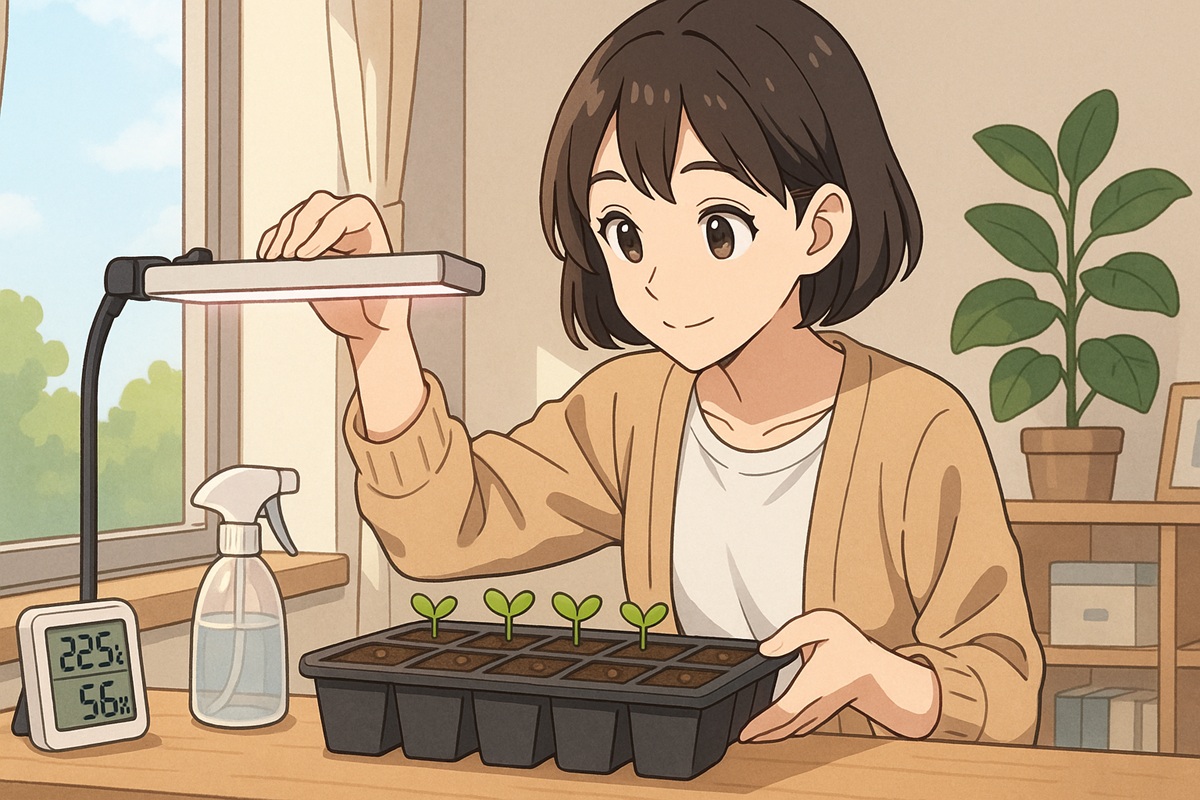

発芽を室内管理でする際の注意点

室内育苗は、鳥害や強風、急な低温など屋外特有のリスクを回避できる一方で、徒長や過湿による病害の危険があります。成功のためには、温度・光・水分管理のバランスが重要です。

ポットや育苗トレーに野菜用培養土を入れ、全体を湿らせてから1ポットに3〜4粒、深さ1cm前後で播種します。発芽までは土の表面を乾かさないようにしつつ、過度の灌水は避けます。発芽後はできるだけ明るい場所に移動し、光不足による徒長を防ぎます。

室内管理のポイント

- 温度は15〜20℃を目安に安定させる。

- 暗所管理は発芽まで、本葉展開後は日当たりの良い場所へ。

- 本葉2〜3枚で間引きし、1本立ちにする。

- 定植前には数日間かけて屋外環境に慣らす(昼外・夜室内→終日屋外)。

- 草丈10cm前後で根鉢が崩れない状態になったら定植。

徒長が見られる場合は光量を増やし、灌水頻度を見直します。また、風通しを良くして葉が濡れたままの時間を短くすることで、病気の発生リスクを下げることが可能です。

芽が出たらどうするかの育て方

スナップエンドウの芽が出た後は、その後の生育を安定させ、豊かな収穫につなげるための管理が重要です。特に発芽直後は株がまだ弱く、環境変化や害虫被害の影響を受けやすいため、段階的な作業を計画的に進める必要があります。

間引きと株間の確保

発芽がそろったら、まず混み合った部分や生育の遅い苗を間引きます。本葉が2〜3枚になった段階で最終的に1本立ちにし、株間はおおよそ20cmを確保します。十分な間隔を取ることで風通しと日当たりが良くなり、病害虫の発生抑制や健全な株の形成につながります。

支柱立てと誘引

つるが15〜20cm程度に成長したら、支柱やネットを設置します。早めに支柱を立てておくことで、成長に合わせた自然な誘引が可能になります。つるあり品種では高さ1.5〜2m程度の支柱が必要で、ネットや紐を横に張って誘引すると効果的です。これにより倒伏や絡まりを防ぎ、日光が均一に当たるように管理できます。

施肥のタイミングと内容

スナップエンドウは根粒菌の働きで窒素を自ら固定できるため、窒素過多は避け、リン酸・カリを中心にした肥料設計を行います。追肥は生育段階に合わせて実施し、秋まきの場合は播種1か月後、開花期、その1か月後の計3回程度が目安です。春まきの場合は開花期、収穫最盛期、その1か月後に追肥します。肥料は株元から少し離して施し、根を傷めないようにします。

水やりの管理

基本はやや乾燥気味に育てますが、開花後や莢が膨らみ始めた時期には乾燥が続くと品質が低下します。土が乾いたら株元にたっぷりと水を与え、マルチや敷きわらで土壌の乾燥を防ぎます。過湿にならないよう、排水性の確保も忘れないようにします。

病害虫と越冬管理

アブラムシ類、ヨトウムシ類、ウラナミシジミ幼虫などは発芽後から定植期、さらには収穫期まで継続的に注意が必要です。定期的な観察と早期対応が被害拡大防止につながります。秋まきの場合、小苗の状態で越冬させることが基本で、寒冷地では藁や不織布で保温します。越冬中に過剰な肥料や水を与えると徒長や根腐れを招くため、この時期は管理を控えめにします。

これらの管理を適切なタイミングで行うことで、芽が出た後の生育が順調に進み、春から初夏にかけての豊富な収穫が期待できます。

スナップエンドウの芽が出ない原因と対策まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 発芽適温は15〜25℃で20℃前後が最も安定

- 用土は水はけと通気性が良くpH6.0〜7.0が適正

- 播種直後は十分に潅水し以降は過湿を避ける

- 覆土は1〜2cmで深すぎ・浅すぎは発芽不良の原因

- 酸性土壌では苦土石灰で事前に酸度調整する

- 発芽には光を必要としないため覆土で遮光する

- 播種時期は地域別の適期を守り高温・低温期を避ける

- 秋まきは小苗のまま越冬させ寒害を防ぐ

- 発芽日数は適温で5〜10日、低温では最大2週間かかる

- 高温(33℃以上)や低温(5℃以下)では腐敗リスクが増す

- 種は冷暗所で乾燥剤とともに密閉保存し劣化を防ぐ

- 古い用土は通気・排水を改善し病害源を除去する

- 鳥害や小動物被害は不織布や寒冷紗で防ぐ

- 芽出し(催芽)で発芽を揃え生育初期を安定させる

- 発芽後は間引き・支柱立て・適正施肥で健全生育を維持する