スナップエンドウを育てるときに、支柱やネットの設置をどうするかは収穫量や管理のしやすさに大きく影響します。特にスナップエンドウ栽培にこれからチャレンジする方は、どのような支柱を選ぶと簡単に立てられるのか、ネットの張り方や張り時期をどうすればよいのかを知りたいはずです。

この記事では、支柱の立て方をはじめ、支柱の高さや設置のタイミング、100均でそろえられる便利な道具、プランター栽培に向いた支柱の活用法まで、具体的なポイントをまとめています。支柱なしで育てる場合の注意点や、ネットを使わずに育てるケースについても触れていきますので、条件に合った方法を見つけやすいでしょう。

また、ネットを設置する際の正しい張り方や、ネットの高さやサイズの選び方、プランターでネットを張るときの工夫など、初心者がつまずきやすいポイントも解説します。支柱をいつ立てればよいか迷っている方や、どのような高さが最適なのか知りたい方にも役立つ内容です。これからスナップエンドウを栽培する方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 支柱を簡単に立てるための手順や道具

- 支柱の立て方の種類と高さの選び方

- ネットの張り方や張り時期のポイント

- プランターや支柱なしでの栽培の注意点

スナップエンドウ栽培における支柱やネットの基本

- 支柱を簡単に立てるコツ

- 支柱の立て方の種類と選び方

- 支柱100均アイテム活用術

- 支柱はいつ立てるのがベストか

- 支柱の高さの決め方と目安

- プランターでの支柱とネットの使い方

支柱を簡単に立てるコツ

まず、スナップエンドウを育てる際に支柱を簡単に立てるためには、地面の状態を整えることが大切です。土が硬すぎると支柱がまっすぐ入らず、後からぐらつきやすくなります。事前にスコップや穴掘り器で軽く穴をあけておくと、力をあまりかけずに支柱を差し込めます。

さらに、支柱を斜めにしないために目印を決めておくと便利です。例えば、畝の端から同じ間隔を測り、支柱を立てる場所を先に印しておきます。これだけで作業中に迷うことが少なくなります。

支柱を打ち込む際は、イボ付き園芸支柱のように先端が尖ったものを選ぶと作業がスムーズです。支柱が長い場合は、一度に深く刺そうとせず、少しずつ体重をかけて押し込むと安定しやすくなります。

ただし、力任せに押し込むと支柱が曲がったり、手を痛めたりすることがあるので注意してください。作業しやすい道具や補助具を用意することで、より簡単に、しかもまっすぐに立てることができます。

支柱の立て方の種類と選び方

スナップエンドウの支柱にはいくつかの立て方があり、栽培環境や作付け方法によって選ぶことが大切です。主な方法は「直立式」「合掌式」「アーチ式」「リング式」の4つです。

直立式は、畝に沿って支柱をまっすぐ立てるシンプルな方法です。限られたスペースや比較的軽い風の環境での栽培に向いています。

一方、合掌式は支柱を斜めに立てて上で交差させ、強度を増す方法です。土が柔らかくて支柱が倒れやすい場所や、複数列で植え付ける際に役立ちます。

アーチ式は、雨よけフィルムやネットを張るためにアーチ状に支柱を組む方法です。特に雨に弱い作物と一緒にスナップエンドウを育てるときに便利ですが、部材が多く必要となります。

リング式はプランターや鉢で使いやすい方法で、複数の支柱をリングでまとめ、あんどん状にします。狭いスペースでも支柱を固定しやすく、ベランダ栽培などに適しています。

このように、設置する環境や求める強度に合わせて立て方を選ぶことで、スナップエンドウを長く健やかに育てることができます。

支柱100均アイテム活用術

現在では、家庭菜園向けの便利な道具が100均ショップでも多く販売されています。こうしたアイテムを活用することで、スナップエンドウの支柱作りを低コストで行うことができます。

まず、園芸支柱そのものが100均で手に入ります。210cm×16mm程度の支柱であれば、プランターや地植えどちらにも使いやすく、初心者にも扱いやすいです。クロスジョイントや結束バンドも100均でそろえられるので、支柱同士を簡単に連結したり、横桟を作ったりする際に役立ちます。

例えば、ダイソーやセリアでは、支柱を十字に固定できるジョイントや、ネットを固定するための洗濯バサミも手軽に購入できます。こうした小物を組み合わせれば、特別な工具がなくても、強度のある支柱を組み立てられます。

ただし、100均アイテムは長期間の耐久性に劣るものもあります。強風の多い場所や大規模な栽培では、途中で破損するリスクを考えて、必要に応じてホームセンターなどで販売されている強度の高い資材を混用すると安心です。

支柱はいつ立てるのがベストか

スナップエンドウの支柱は、苗がある程度成長してから立てると、作業しやすく株への負担も少なくなります。草丈が約10cm前後になった頃が目安で、まだ茎が柔らかいうちに支柱を立てて誘引を始めるのが適しています。

このタイミングで立てることで、苗が倒れたり曲がったりする前に支えを確保できます。早すぎると苗が支柱に届かずに無駄になりますし、遅すぎると根を傷つけるリスクが高まります。

例えば、地植えなら定植後の根付きを確認した後、プランターなら本葉が数枚展開した頃が良いでしょう。これにより、ツルが伸びる準備が整った段階で支柱を活用でき、後の誘引作業もスムーズに進められます。

ただし、強風が予想される地域や、早生品種で生育が早い場合は、少し早めに仮支柱を立てておくと安全です。こうすれば、急な天候の変化にも対応でき、苗を守ることができます。

支柱の高さの決め方と目安

スナップエンドウを育てるとき、支柱の高さは栽培する品種や環境によって変わります。ツルありの品種は草丈が2メートル前後まで伸びるため、地植えなら210センチ前後の支柱を選ぶと管理しやすくなります。一方、ツルなしの品種は草丈が80センチほどで止まるものが多いので、1メートル前後の支柱で十分対応できます。

また、実際に支柱を立てる際には、地中に30センチほど埋め込むことを考慮する必要があります。例えば、最終的に180センチの高さを確保したいなら、210センチの支柱を用意するとよいでしょう。これにより、強風でもぐらつきにくくなります。

ただし、支柱が高すぎると作業中にネットを張ったり誘引したりする際に手が届かず、脚立が必要になることもあります。家庭菜園では管理しやすい高さを選ぶことが大切です。プランター栽培の場合は高さを抑え、80センチから120センチほどにすると取り扱いやすくなります。

| 栽培タイプ | 草丈の目安 | 推奨支柱の長さ | 設置時のポイント |

|---|---|---|---|

| ツルあり品種(地植え) | 約180〜200cm | 約210cm以上 | 地中に30cmほど埋め込み、最終高さ180cm以上を確保 |

| ツルなし品種(地植え・プランター) | 約80〜100cm | 約100cm前後 | 取り扱いやすく管理しやすい高さを選ぶ |

| プランター栽培 | 約60〜120cm | 80〜120cm | 作業しやすい高さを優先し、スペースに合わせる |

このように考えると、支柱の高さは「品種の成長特性」「設置場所の環境」「作業のしやすさ」の3つを総合して決めるのが失敗を避けるポイントです。

プランターでの支柱とネットの使い方

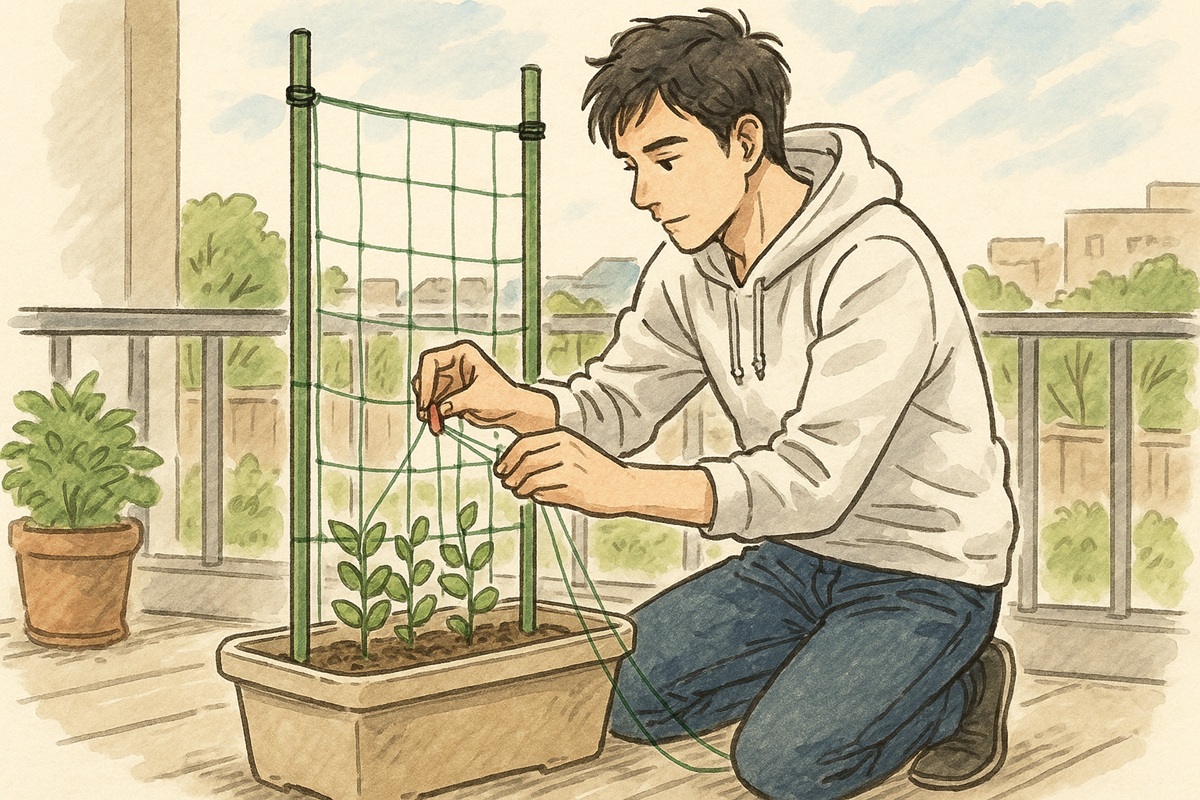

プランターでスナップエンドウを育てる場合、限られたスペースでもしっかりとした支柱とネットの設置が必要になります。まず、プランターは深さ30センチ以上のものを選ぶと、根がしっかり張れて株が安定します。そのうえで、3本の支柱をプランターの四隅または均等な位置に差し込み、上部をひもでまとめてピラミッド型に固定すると倒れにくくなります。

ネットを使うときは、支柱の上部に横方向の支柱や棒を結びつけ、そこにネットを張ります。市販されている園芸ネットは幅1.5メートルや1.8メートルのものが使いやすく、プランターのサイズに合わせて折り込むかカットして使います。ネットは緩みすぎるとツルがうまく絡まないので、上下をしっかり結んで張ることが重要です。

このとき、100均で売られているクロスジョイントや洗濯バサミを使うと簡単にネットを固定できます。さらに、強風対策としてプランターごと風の当たりにくい場所に置いたり、ロープで壁や柵に軽く結んでおくと、倒れるリスクを減らせます。プランター栽培でもネットを使えばツルの誘引がしやすくなり、実の付き方も安定するのでおすすめです。

スナップエンドウ栽培の支柱やネットの活用法

- ネットの張り方の正しい手順

- ネット張りの時期とタイミング

- ネットの高さやサイズの選び方

- 支柱なし・ネットなしで育てる場合

ネットの張り方の正しい手順

ネットをきれいに張るには、作業前の準備と張り方の順序がとても大切です。まず、支柱をしっかりと固定したうえで、ネットのサイズを事前に確認します。幅や長さが足りないと、後からつぎ足しをする手間が増え、ネットが歪みやすくなります。

張り始めは片側の支柱の上部にネットを仮止めし、そこから反対側に向けて少しずつ張っていきます。このとき、ネットの縦糸や横糸がねじれないよう注意しましょう。ある程度張れたら、上下と左右の複数の箇所をひもや結束バンドで固定していきます。固定箇所を増やすことで、ネット全体に均等な張力がかかり、ツルが絡みやすくなります。

また、ネットを張る高さは、最終的な草丈より少し余裕をもって決めるのがポイントです。途中で高さが足りなくなると、後から張り直しが必要になり作業負担が大きくなります。ネットがたるんでいると風で揺れやすくなるので、張り終わりの段階で改めて全体を引っ張り、緩んでいる部分を締め直すとよいでしょう。

この手順を踏むことで、ネットは強く、しかも作物に優しい支えになります。初めて張る場合でも、段階を追って落ち着いて作業すれば、しっかりとした仕上がりになります。

ネット張りの時期とタイミング

ネットを張る作業は、苗がまだ小さいうちから準備しておくと後の管理がとても楽になります。スナップエンドウはツルが伸びはじめると一気に成長するため、ネットの設置が遅れるとツルが地面を這い、病害のリスクが高まったり、絡める場所を探すのに手間がかかります。

一般的には、草丈が20センチ程度になった段階でネットを張るのがよいとされています。この頃であれば、ツルが出始めて支柱やネットに絡みやすく、誘引作業もスムーズに進められます。早めに張っておくことで、ツルが伸びたときにすぐ支えがあり、風で折れる心配も減ります。

ただ、あまりにも早い段階で張ると、まだ苗が小さすぎてネットに届かず、ネット自体が作業や水やりの邪魔になることがあります。逆に遅すぎると、成長したツルを無理に引っ張ってネットに絡ませる必要が出て、株を傷めるおそれがあるので注意してください。苗の成長を観察しながら、ネットを張る時期を見極めることが大切です。

ネットの高さやサイズの選び方

ネットの高さやサイズを選ぶときは、育てる品種の特性や栽培環境を意識することが大切です。ツルあり品種の場合、最終的に草丈が2メートル前後になるため、1.8メートル以上のネットを用意すると安心です。地面に差し込む部分や余白を考えて、2メートル近い長さがあるネットを選ぶと、収穫期まで十分対応できます。

一方、ツルなし品種はおおむね80センチほどの草丈で収まるため、1メートル前後のネットで間に合います。プランターやベランダなどスペースが限られる場所なら、小さめのネットを選び、余分な部分はカットして使うとよいでしょう。

また、網目の大きさにも注目してください。一般的な15センチ角のネットはスナップエンドウが絡みやすく、管理もしやすいです。目が細かすぎると作業がしにくく、広すぎるとツルがうまく絡まないことがあります。ネットの素材もポリエチレンなど丈夫で長持ちするものを選ぶと、シーズンを通して張り替えの必要がなく安心です。こうしたポイントを踏まえてネットを選ぶことで、栽培の効率が大きく変わります。

| 栽培タイプ | 推奨ネット高さ | 推奨ネットサイズ(幅×長さ) | 網目の目安 |

|---|---|---|---|

| ツルあり品種 | 1.8m以上 | 1.5m×18mや1.8m×18mなど | 15cm菱目が絡みやすい |

| ツルなし品種 | 1.0m前後 | 小型ネット(プランターに合わせてカット) | 15cm菱目が扱いやすい |

| プランター栽培 | 0.8〜1.2m | プランター幅に合わせて調整 | 同上 |

支柱なし・ネットなしで育てる場合

スナップエンドウは支柱やネットがあることでツルをしっかり支え、たくさんの実をつけることができますが、支柱なし・ネットなしで育てることも不可能ではありません。地面を這わせて成長させる方法がその一例です。

ただし、地面を這うと風通しが悪くなり、湿度がこもりやすくなります。その結果、病害虫が発生しやすくなるというデメリットがあります。また、莢が土に触れやすくなり、汚れや傷がついて品質が下がることもあります。収穫の際にかがむ必要が増える点も負担になりがちです。

それでも、例えば庭の片隅で数株だけを試験的に育てる場合や、資材を使わずに簡易的に栽培したいときには、この方法でも育てられます。より収穫量を確保したい場合や株を健康に育てたい場合は、短い支柱や簡易的なネットだけでも設置するのがおすすめです。こうすれば、管理しやすく、実の状態も良く保てます。支柱なし・ネットなしでの栽培は可能ではありますが、限界や注意点を理解したうえで選ぶことが大切です。

スナップエンドウ栽培の支柱やネットのポイントを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 支柱を立てる前に地面をやわらかく整えると作業が楽になる

- 支柱は事前に間隔を測り目印をつけておくと効率的である

- イボ付き園芸支柱は刺しやすく誘引もしやすい

- 支柱の立て方には直立式・合掌式・アーチ式・リング式がある

- 直立式はシンプルで小規模な畝に向く

- 合掌式は強度が高く土が柔らかい場所に適する

- アーチ式は雨よけフィルムやネット設置に役立つ

- リング式はプランターや狭い場所で便利である

- 100均アイテムで支柱やジョイントを安価にそろえられる

- 100均のクロスジョイントや結束バンドで支柱を簡単に固定できる

- 支柱は草丈が10cm程度の苗の段階で立てるのが適している

- ツルありは約2mの支柱、ツルなしは約1mの支柱が目安となる

- プランター栽培では3本の支柱をピラミッド状に組むと安定する

- ネットは上下左右を均等に固定しピンと張ることが重要である

- 支柱やネットを使わず地面を這わせると病害や品質低下のリスクが高まる