家庭菜園やベランダ栽培で人気のある大葉(青じそ)ですが、元気に育ててたくさん収穫するためには間引きの作業が欠かせません。特にプランターや水耕栽培といった限られたスペースで育てる場合、適切なタイミングで間引きを行わないと、株同士が混み合い、生育に悪影響を及ぼします。

この記事では、大葉の栽培における間引きの基本的な方法や最適なタイミング、理想的な間隔の取り方などを詳しく解説します。また、間引きしない場合に起こるトラブルや、葉が大きくならない原因、正しい摘み方や植え替えの注意点など、栽培のコツもあわせてご紹介します。

さらに、間引いた苗を無駄にせず、美味しく食べるための間引き菜レシピも取り上げます。大葉は育てやすく、栄養価も高いため、きちんと手入れをすれば初心者でも長く楽しめる野菜です。育て方の基礎を押さえ、健やかな葉をたっぷり収穫できるようにしていきましょう。

- 大葉の間引きの適切なタイミングと方法

- 間引きしないことで起こる生育トラブル

- プランターや水耕栽培での間隔の目安

- 間引き菜の食べ方やおすすめレシピ

大葉の間引きの基本と育て方のコツ

- 間引きのタイミングを見極める

- 間引きしない場合に起こる問題

- 適切な間隔で健康な株に育てる

- プランター栽培での注意点

- 水耕栽培でも間引きは必要?

間引きのタイミングを見極める

大葉の育成では、適切なタイミングで間引きを行うことが健康な株を育てるための基本です。間引きとは、密集して生えた苗の中から、生育の良くないものを間引いて取り除く作業を指します。

本葉が1〜2枚出た段階が最初の目安です。この時期は、まだ苗が小さいものの、成長に差が出始める時期でもあります。早い段階で間引くことで、残した苗がしっかりと根を張り、後の成長に良い影響を与えます。次のタイミングは、本葉が3〜4枚になった頃です。この時点で再び間隔を見直し、育ちの悪い苗や茎が細い苗を取り除くと、残った苗に十分な日光や栄養が行き渡ります。

例えば、プランター栽培の場合、初期には3~4cm間隔で調整し、後に5~6cm、最終的には10~20cm程度まで広げていくと良いでしょう。葉と葉が触れ合うようになったら、追加の間引きを検討します。

一方で、間引きが早すぎると、根の張りが不十分なまま残す苗を傷つけてしまうことがあります。また、遅れすぎると苗同士が競合し、徒長したり倒れやすくなったりするため、注意が必要です。

| 間引きの段階 | 本葉の状態 | 間引き後の間隔 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 本葉1〜2枚 | 約3〜4cm | 成長の遅い苗を除く |

| 2回目 | 本葉3〜4枚 | 約5〜6cm | 茎の細い苗を間引く |

| 最終調整 | 葉が重なり始めた頃 | 約10〜20cm | 葉と葉が触れない程 |

このように、段階的にタイミングを見極めて行う間引きが、大葉を元気に育てるためには欠かせません。

間引きしない場合に起こる問題

間引きをせずにそのまま育ててしまうと、大葉の生育にさまざまな支障が出てきます。見た目にはわさわさと茂って元気そうに見えても、実際には多くの苗が互いに光や栄養を奪い合っている状態です。

まず起こるのが、苗の徒長です。光を求めてひょろひょろと細長く伸びるため、茎が弱くなり、少しの風でも倒れやすくなります。さらに、根が混み合うことで通気性が悪くなり、根腐れや病害虫のリスクが高まります。

例えば、一つのプランターに7~8本もの苗が密集したまま育った場合、栄養不足により葉が小さく、色が薄くなる傾向があります。そのまま育てても葉が固くなったり、香りが弱まったりするため、食用としての価値も下がってしまいます。

さらに注意したいのは、葉の重なりによって風通しが悪くなり、カビや害虫が発生しやすくなることです。これは見た目だけでなく、全体の健康にも関わる問題です。

つまり、間引きをしないことは、一時的には「もったいない」と感じるかもしれませんが、長期的に見ると収穫量や品質を大きく損なう原因となります。健やかな成長を目指すなら、迷わず間引きを実行することが大切です。

適切な間隔で健康な株に育てる

大葉を元気に育てるためには、苗と苗の間に十分な間隔を保つことが重要です。苗同士が近すぎると、日当たりや風通しが悪くなり、結果として生育不良や病害虫の原因になります。

目安としては、最初の間引きでは3〜4cm程度の間隔にします。そして本葉が3〜4枚に成長した段階で、さらに間引いて5〜6cm間隔に広げていきましょう。最終的には、葉と葉が重ならない程度の10cm以上の間隔を取るのが理想です。

(参考:ほかの葉物野菜の間引き間隔)

例えば、プランター内で葉が触れ合ってきたと感じた時が、追加の間引きを検討する合図になります。このとき、見た目が良くても、茎が細かったり、成長が遅れている苗は間引く対象としてください。

間隔を広げるメリットは、ただ風通しが良くなるだけではありません。根がしっかり張れるようになり、土の中の水分や栄養も均等に行き渡ります。結果として、葉の色つやが良く、しっかりした株に育ちやすくなります。

ただし、間引きすぎて苗の数が少なすぎると、収穫量が減ってしまう可能性もあります。このため、一度にすべて間引くのではなく、成長の様子を見ながら段階的に行うことがポイントです。

プランター栽培での注意点

プランターで大葉を育てる際には、地植えとは異なるいくつかのポイントに注意が必要です。限られた空間で育てるため、環境管理が成果に直結します。

まず大切なのは、土の質と水はけです。市販の培養土を使う場合でも、水がたまりにくいよう鉢底に軽石を敷くなどの工夫があると安心です。水はけが悪いと、根腐れを起こしやすくなります。

次に気をつけたいのが、日照時間です。プランターは移動が可能なので、日当たりの良い場所に置くようにしましょう。ただし、真夏の直射日光が長時間当たると葉が硬くなる場合があります。そんなときは半日陰に移すなど、柔軟な対応が有効です。

また、プランター内は苗が密集しやすいため、間引きと風通しの確保が特に重要になります。小さなスペースで密に育てると、蒸れや病気が発生しやすくなるためです。

さらに注意したいのが水やりの頻度です。プランターは土の量が少ないため乾燥しやすく、夏場は特に朝晩2回の水やりが必要になることもあります。ただし、水をやりすぎると逆に根が弱るため、土の表面が乾いてから与えるようにしましょう。

このように、プランターで育てる際は「水・日光・風通し」の3点に気を配りつつ、大葉の状態をよく観察して育てていくことが成功の鍵となります。

水耕栽培でも間引きは必要?

水耕栽培であっても、大葉の間引きは欠かせない作業です。土を使わない分、管理が簡単に見えるかもしれませんが、苗が密集している状態では、どの栽培方法でも生育に悪影響を与えてしまいます。

水耕栽培ではスポンジや培地に複数の種をまくことが一般的です。発芽が揃った直後は可愛らしい双葉が並び、順調に見えるかもしれません。しかし、成長が進むにつれて根が混み合い、養分や水分の吸収に差が生まれてきます。こうなると、苗の一部が栄養を取りきれず、ひょろひょろと伸びたり、葉の色が薄くなったりすることがあります。

そのため、双葉が開き始めた段階で、明らかに成長の遅い苗や、茎が細い苗を中心に間引いておくのが理想です。間引きの際には、根を引きちぎると水耕培地全体に影響を及ぼす恐れがあるため、はさみで根元から切り取る方法が適しています。この処理によって、残された苗がのびのびと成長し、葉の色つやも良くなります。

また、水耕栽培では容器のサイズに限りがあるため、苗の数を調整しなければ酸素不足や根詰まりの原因になります。根が多すぎると水が腐りやすくなるため、間引きを行うことで全体の管理もしやすくなります。

つまり、土を使わない水耕栽培においても、間引きは健康な株を育てるための基本的な作業です。スペースと資源を有効に活かすために、適切なタイミングでしっかりと間引くようにしましょう。

大葉の間引き後の活用と管理方法

- 植え替え時のポイントと注意点

- 摘み方の基本と長く収穫するコツ

- 葉が大きくならない原因と対策

- 間引き菜は食べることができる?

- 簡単で美味しい間引き菜レシピ

植え替え時のポイントと注意点

大葉の苗がある程度育ってきたら、より広い場所へ植え替える「定植」が必要になることがあります。この作業にはいくつかの大切なポイントと注意点があります。

まず、植え替えの適切なタイミングは、本葉が4〜5枚ほどになった頃です。この頃になると苗の根がしっかりと育ち、他の苗との間隔も手狭になってくるため、新しい環境へ移すことで成長を促進できます。植え替えの前には、苗に十分な水を与えておくと、根の乾燥を防ぐことができます。これは根にとって非常に重要で、水分が不足した状態で植え替えると苗がしおれたり、最悪の場合枯れてしまうことがあります。

また、新しい鉢や畑に植える際は、植え穴にもしっかりと水を含ませることがポイントです。これにより、苗が植え替え後にスムーズに根を張りやすくなります。土は水はけの良いものを選び、必要であれば軽石や腐葉土を混ぜて調整します。

植え替え作業中は、苗の根をなるべく傷つけないように優しく扱いましょう。もし根がちぎれてしまうと、その部分から病気に感染しやすくなります。特に根の先端部は水分や栄養の吸収に重要な役割を持っているため、慎重な取り扱いが求められます。

植え替え後は、日差しが強すぎない場所で数日間育てると、環境の変化に慣れやすくなります。いきなり強い直射日光に当ててしまうと、葉焼けを起こしてしまうこともあるため注意が必要です。

このように、植え替えは単なる移動ではなく、大葉の健やかな成長を支える重要な工程です。事前準備と丁寧な作業を心がければ、植え替え後もスムーズに育ち続けてくれるでしょう。

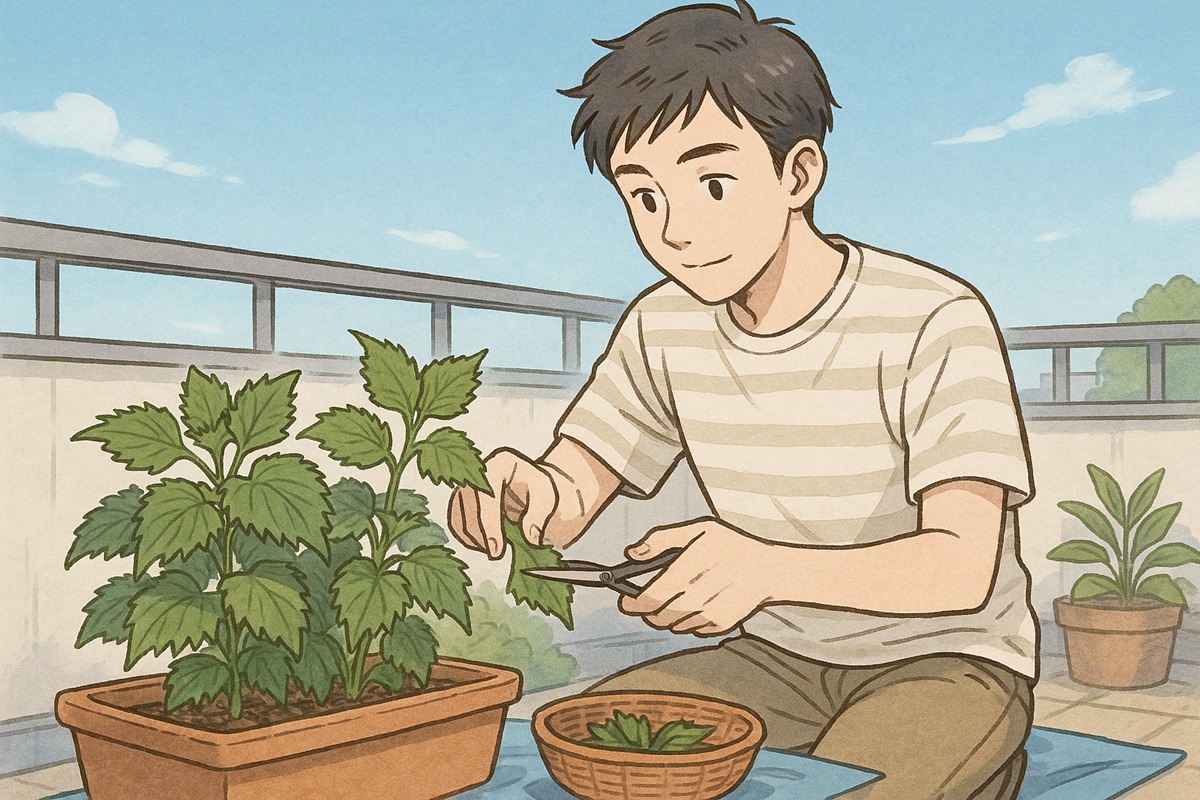

摘み方の基本と長く収穫するコツ

大葉を長期間収穫し続けるためには、正しい「摘み方」を身につけておくことが重要です。摘み方一つで、葉の量や質が大きく変わってきます。

基本となるのは、収穫する際に「上から摘む」のではなく、「下の葉」や「側芽(わきめ)」から切ることです。上の葉を摘んでしまうと、株の成長点が止まり、その後の成長が遅くなる原因になります。一方で、側芽から切ると、次々に新しい芽が出てきて、結果として収穫できる葉が増えていきます。

また、摘み取る際には必ず清潔なハサミを使うようにしてください。手でちぎると傷口が不均一になり、病気や雑菌が入りやすくなるからです。とくに梅雨時期など湿度が高い季節は、こうした細かな衛生管理が病害虫の予防にもつながります。

摘み取るタイミングは、株が30cmほどに成長した頃が目安です。まだ小さいうちに何度も収穫すると、葉が固くなったり、成長が止まったりすることがあります。ある程度大きくなってから収穫を始めることで、株全体がしっかりと育ち、繰り返しの収穫にも耐えられるようになります。

また、花芽がつき始めたら早めに摘むことも忘れてはいけません。花が咲いてしまうと栄養がそちらに使われ、葉の質が落ちてしまいます。葉を柔らかく保つためにも、花芽は見つけ次第取り除きましょう。

このように、摘み方を意識することで、ただの収穫作業が「次の成長を促す工程」に変わります。こまめに様子を見ながら丁寧に手入れすることで、大葉を長く、そして美味しく楽しむことができるようになります。

大葉を長期間収穫し続けるためには、正しい「摘み方」を身につけておくことが重要です。摘み方一つで、葉の量や質が大きく変わってきます。

基本となるのは、収穫する際に「上から摘む」のではなく、「下の葉」や「側芽(わきめ)」から切ることです。上の葉を摘んでしまうと、株の成長点が止まり、その後の成長が遅くなる原因になります。一方で、側芽から切ると、次々に新しい芽が出てきて、結果として収穫できる葉が増えていきます。

また、摘み取る際には必ず清潔なハサミを使うようにしてください。手でちぎると傷口が不均一になり、病気や雑菌が入りやすくなるからです。とくに梅雨時期など湿度が高い季節は、こうした細かな衛生管理が病害虫の予防にもつながります。

摘み取るタイミングは、株が30cmほどに成長した頃が目安です。まだ小さいうちに何度も収穫すると、葉が固くなったり、成長が止まったりすることがあります。ある程度大きくなってから収穫を始めることで、株全体がしっかりと育ち、繰り返しの収穫にも耐えられるようになります。

また、花芽がつき始めたら早めに摘むことも忘れてはいけません。花が咲いてしまうと栄養がそちらに使われ、葉の質が落ちてしまいます。葉を柔らかく保つためにも、花芽は見つけ次第取り除きましょう。

このように、摘み方を意識することで、ただの収穫作業が「次の成長を促す工程」に変わります。こまめに様子を見ながら丁寧に手入れすることで、大葉を長く、そして美味しく楽しむことができるようになります。

葉が大きくならない原因と対策

大葉を育てていて、「なかなか葉が大きくならない」と感じることは珍しくありません。原因は一つではなく、複数の要素が影響し合っていることが多いため、まずは環境や管理方法を見直すことが大切です。

主な原因としては、水不足・肥料不足・日照不足・風通しの悪さが挙げられます。特に夏場は水分が蒸発しやすいため、土の表面が乾いているのに気づかず、水やりの間隔が空いてしまうことがあります。大葉は乾燥に弱く、十分な水がないと葉の成長が止まりがちです。朝か夕方の涼しい時間帯に、土の乾き具合を見ながらたっぷりと水を与えるのが基本です。

また、肥料不足も葉が大きくならない大きな要因です。成長期には多くの栄養を必要とするため、定期的な追肥を忘れずに行いましょう。特に窒素を多く含んだ肥料は、葉の成長を促進する効果があります。ただし、与えすぎると逆に葉が厚くなりすぎたり、根を傷める原因になるため、使用量には注意が必要です。

日当たりの良さも重要なポイントです。日照時間が短かったり、半日陰で育てている場合は、日光を求めて苗が徒長し、葉が小さいままになってしまいます。プランターで育てている場合は、できるだけ午前中に日が当たる場所に移動させましょう。

さらに、風通しが悪い環境では湿気がこもりやすく、病気や虫の被害を受けやすくなります。こうした状態では、植物自体がストレスを感じ、葉の成長が鈍化してしまいます。定期的な間引きで密度を調整し、空気の流れを確保することが対策になります。

このように、大葉の葉が大きくならない場合は、環境条件のどこかに原因が潜んでいます。まずは水・肥料・日光・風通しの4点をチェックして、植物にとって快適な環境を整えてあげましょう。

間引き菜は食べることができる?

間引きによって取り除いた小さな苗、いわゆる「間引き菜」は、実はしっかりと食べることができます。捨ててしまうのはもったいなく、むしろ香りや柔らかさに優れており、様々な料理に活用できる便利な食材です。

間引き菜は若い苗の段階で収穫されるため、葉や茎がやわらかく、えぐみが少ないのが特徴です。とくに大葉の場合、小さいうちからシソ特有の爽やかな香りが感じられ、生で使っても加熱しても美味しく食べられます。

もちろん、間引き菜を食べる際にはいくつかの注意点があります。まず、土に触れて育ったものは、しっかりと洗ってから調理してください。根の部分に土がついていることが多く、見た目以上に汚れが残っていることもあります。また、間引き後すぐに調理するのが理想で、時間が経つとしおれて風味が落ちてしまうため、収穫したらなるべくその日のうちに使い切りましょう。

ちなみに、手で引き抜いた苗は根がついているため、調理前に根を切る必要があります。一方で、はさみで株元から切った場合はそのまま使いやすく、洗う手間も少なくて済みます。

食べ方としては、サラダのトッピングやおひたし、炒め物の彩りなどさまざまです。特に刺身のツマとして使われることも多く、さっぱりとした香りが料理にアクセントを加えてくれます。

このように、間引き菜は食べることができるだけでなく、家庭料理にちょっとした彩りと栄養を加える、うれしい副産物とも言えます。無駄なく活用して、美味しく楽しんでみてはいかがでしょうか。

簡単で美味しい間引き菜レシピ

間引き菜はやわらかく香りも良いため、ちょっとした副菜にぴったりです。ここでは、家庭で手軽に楽しめるオリジナルの間引き菜レシピを2品ご紹介します。どちらも5〜10分で作れる時短メニューです。

【レシピ1】間引き大葉のごまナムル風あえもの

この料理は、ほんのり香る大葉にごま油と塩を加えたシンプルな一品です。ご飯のお供としても、お酒のおつまみとしても活躍します。

<材料(2人分)>

・間引き菜(大葉)…ひとつかみ

・ごま油…小さじ1

・塩…ひとつまみ

・白ごま…小さじ1

・しょうゆ…数滴(お好みで)

<作り方>

- 間引き菜をさっと水洗いし、2〜3cmにざく切りにします。

- 沸騰したお湯で30秒ほどさっと茹で、すぐに冷水に取って水気を絞ります。

- ボウルにごま油・塩・白ごまを加え、全体をよくあえます。

- お好みでしょうゆを数滴加えても美味しくなります。

ナムル風にすることで香りが引き立ち、間引き菜の独特な風味もまろやかに感じられます。

【レシピ2】間引き菜のふんわり卵炒め

もう一品ほしいときに便利なのが、卵と一緒に炒める簡単レシピです。卵の甘みと大葉の香りが相性抜群で、子どもから大人まで楽しめます。

<材料(2人分)>

・間引き菜(大葉)…ふたつかみ

・卵…2個

・ごま油…小さじ1

・塩…少々

・白だし(または薄口しょうゆ)…小さじ1

<作り方>

- 間引き菜は軽く水洗いし、水気を拭き取ってざく切りにします。

- 卵を溶き、白だしと塩を混ぜておきます。

- フライパンにごま油を熱し、間引き菜をさっと炒めます。

- 全体がしんなりしてきたら卵液を流し入れ、半熟状態で火を止めます。

この炒めものは熱いうちに食べても、冷めても美味しく、作り置きにも向いています。お弁当のおかずにも最適です。

このように、間引き菜は炒め物やあえ物に取り入れることで、簡単に美味しい一品に変身します。成長途中の若葉ならではの柔らかさと香りを活かして、日々の食事に手軽に取り入れてみてください。無駄なく使えるという点でも、家庭菜園の楽しさが広がります。

大葉の間引きの基本と育て方を総括

この記事のポイントをまとめます。

- 間引きは本葉1〜2枚と3〜4枚の2段階で行うのが理想

- 最初は3〜4cm、最終的には10〜20cmの間隔を確保する

- 成長の遅い苗や茎の細い苗から優先的に間引く

- 間引きを怠ると徒長や風通しの悪化につながる

- 苗の密集は根詰まりや栄養不足の原因になる

- プランターでは土の質と水はけの良さを重視する

- 直射日光が強い時期は半日陰への移動も有効

- 水やりは土の表面が乾いたタイミングを見極める

- 水耕栽培でも間引きが必要で、根詰まりに注意する

- 間引きはハサミで根元から切るのが望ましい

- 植え替えは本葉4〜5枚の頃に行い、水を十分に与える

- 根を傷つけないよう丁寧に植え替え作業を行う

- 摘み取りは側芽から行い、成長点は残すようにする

- 花芽が出たら早めに摘み取って葉の質を保つ

- 間引き菜は柔らかく、炒め物やあえ物などに活用できる