大葉は香り豊かで料理に重宝される人気のハーブですが、寒さに弱いため冬越しをどうするべきか悩む方は少なくありません。特に、屋外での栽培が難しくなる冬場には、室内での育て方を知っておくことが重要になります。

この記事では、初心者でも取り組みやすいプランターでの育て方や、冬でも育つのかという素朴な疑問に答えながら、栽培の終わりの見極めや種取りの方法まで詳しく解説します。

また、手間をかけずに育てたい人のための「ほったらかし」管理のポイントや、室内で簡単に始められる水耕栽培キット、水耕栽培を100均グッズで試す方法も紹介。これから冬を迎えるにあたって、大葉を元気に育てたい方はぜひ参考にしてください。

- 大葉を冬越しさせるための室内での育て方

- 水耕栽培キットや100均グッズの活用法

- 冬でも育てやすいプランターや管理のコツ

- 栽培の終わりや種取りのタイミングと方法

大葉の冬越しの基本と注意点

- 冬でも育つの?

- 冬に適している時期と条件

- 冬でもできる室内での育て方のコツ

- どこに置くのが正解?

- 栽培の終わりはいつ?

冬でも育つの?

大葉(シソ)は本来、春から秋にかけて育つ一年草で、寒さにとても弱い植物です。そのため、外気温が低くなる冬場に屋外で育てるのは基本的に難しいといえます。霜に当たると一気に枯れてしまうため、特別な対策を講じない限り、冬越しはできません。

ただし、育てる環境を整えることで、冬でも栽培を続けることは可能です。特に室内での水耕栽培であれば、温度や光の管理がしやすくなるため、冬場の大葉栽培に適しています。日当たりのよい窓辺に容器を置き、気温が15〜25℃程度に保たれるようにすれば、葉を育てて収穫することができるのです。

このとき注意すべき点としては、日照時間が夏に比べて短くなることです。十分な光を確保できないと、葉が徒長したり、育成が止まったりすることがあります。そのため、必要に応じて植物育成用LEDライトの使用を検討しましょう。

また、暖房の風が直接当たる場所では乾燥が進みやすくなるため、設置場所には工夫が必要です。風が当たらず、かつ明るく暖かい場所が理想です。

このように、大葉は屋外での冬越しは難しいものの、適切な管理を行えば冬でも栽培を楽しむことができます。寒い時期でも新鮮な大葉を使いたい方には、室内栽培が有効な選択肢です。

冬に適している時期と条件

冬の寒い時期に大葉を育てるためには、季節的なタイミングだけでなく、栽培環境の条件を整えることが不可欠です。大葉は寒さに非常に弱く、10℃を下回る環境では成長が鈍化し、5℃を下回ると枯れることが一般的です。したがって、真冬に向けての栽培では、屋内で15℃以上を保つことが基本条件となります。

適した時期としては、11月上旬までに苗を育て始めておくと、寒さが本格化する前にある程度の成長が見込めます。特に水耕栽培を選ぶ場合、初期の発芽や育苗の段階で気温と湿度のバランスを整えることで、より成功しやすくなります。

条件として重要なのが、室温の安定、日照、湿度、そして風通しです。昼夜の温度差が少なく、20℃前後で管理できる室内空間が理想的です。また、窓辺や植物育成ライトを使って光合成を助ける工夫も欠かせません。日光が不足すると、徒長や病気の原因になりやすくなるからです。

さらに、室内は乾燥しやすいため、加湿器や霧吹きなどで適度な湿度を保つことも求められます。ただし、湿度が高すぎるとカビの発生リスクがあるため、空気の流れも確保しておくと安心です。

このように、大葉を冬に育てるためには「時期よりも条件の準備」が成功の鍵になります。環境づくりをしっかりと行えば、冬でも元気な大葉を収穫することができるでしょう。

冬でもできる室内での育て方のコツ

冬の間に大葉を室内で育てる場合、環境の整え方が栽培成功の大きなポイントとなります。室内であれば、気温や湿度、光の量をある程度コントロールできるため、冬の栽培には非常に適しています。

まず重要なのは、育てる場所の選び方です。日当たりの良い南向きの窓辺などに置くことで、冬でも自然光を最大限活用できます。ただし、日照時間が短くなりがちな季節のため、光が足りない場合は植物育成LEDライトを併用すると効果的です。これにより、徒長や生育不良を防ぐことができます。

次に、温度管理です。大葉の成長に適した温度は15~25℃程度とされており、冬場でもこの範囲を維持することが望まれます。エアコンのある部屋であっても、冷気が直接当たらない場所を選びましょう。急激な温度変化は、植物にストレスを与える原因になります。

また、水耕栽培を選ぶ場合は、用意する道具もシンプルで済みます。キッチンスポンジ、ペットボトル、液体肥料があれば、簡単に始められます。ただし、湿度が高くなりやすい場所ではカビが発生しやすいため、スポンジ部分の清潔を保つようにしましょう。水やりは苗の段階では毎日チェックし、育成が安定してきたら3日〜1週間ごとの水換えが基本です。

さらに、育て方として「間引き」も重要な作業です。複数の芽が密集すると風通しが悪くなり、病気やカビの原因になります。本葉が数枚出てきた段階で、元気なものを残して他は取り除きましょう。

このように、室内栽培で大葉を冬越しさせるには、光・温度・湿度・清潔の4つのポイントに注意しながら、適切な環境管理を心がけることが大切です。条件を満たせば、冬でもみずみずしい大葉を日常的に収穫して楽しむことができます。

どこに置くのが正解?

大葉を冬でも育てたいと考えるなら、どこに置くかは非常に重要なポイントになります。冬場の大葉栽培では「気温」「日当たり」「湿度」の3つの条件を満たせる場所が理想的です。これを満たすことで、大葉が健康に育ちやすくなります。

まず、気温について考えてみましょう。大葉は寒さに弱いため、最低でも15℃以上、可能であれば20℃前後を保てる場所が望ましいとされています。室内の中でもリビングやダイニングなど、暖房の効いた安定した気温の場所が適しています。ただし、暖房の風が直接当たると乾燥や温度差の影響で葉が傷むことがあるため、風の通り道は避けるようにしましょう。

次に日当たりですが、大葉は光を好む植物です。冬は日照時間が短くなるため、南向きの窓辺など、できるだけ日光を多く取り込める場所に置くのがベストです。もし十分な自然光が確保できない場合は、植物育成用のLEDライトを併用すると、光合成をサポートできます。

さらに、湿度管理も見逃せません。乾燥しすぎると葉がしおれたり、成長が止まる原因になります。一方で、湿気がこもるとカビが発生しやすくなるため、風通しの確保も必要です。理想は湿度50〜60%を維持しつつ、空気が循環する場所。窓際に置く場合、レースカーテンでやわらかく日光を通すと同時に、風を遮ることができます。

| 条件 | 最適な状態 | 注意点 |

|---|---|---|

| 気温 | 15〜25℃ | 10℃以下は成長停止、5℃以下で枯れる |

| 日当たり | 南向きの窓辺が理想 | 日照不足は徒長の原因になる |

| 湿度 | 適度(50〜60%) | 乾燥しすぎると葉がしおれる |

| 風通し | ややある場所(窓の近くなど) | 暖房の風は直接当てないようにする |

このように考えると、大葉の冬越しには「日光がよく当たり、暖かく、風が直接当たらない窓辺」が最適といえます。環境を見ながら、植物にとって心地よい位置を見つけることが栽培成功の第一歩です。

栽培の終わりはいつ?

大葉の栽培は、夏の終わりから秋にかけてが一つの区切りとなります。特に屋外で育てている場合、寒くなるにつれて葉の成長が緩やかになり、やがて枯れてしまいます。これは大葉が一年草であり、自然なサイクルとして避けられないものです。

通常、9月下旬〜10月頃になると、花穂(しその花)が咲き始めます。このタイミングが、大葉の栽培が終わりに近づいているサインです。花が咲くと植物のエネルギーは葉の成長から種の成熟へと移っていくため、葉は硬くなり、香りや味も落ちていきます。

この時期になったら、採れる葉をできるだけ収穫し、残りは種取りの準備に切り替えるとよいでしょう。種ができた穂をしっかり乾燥させて保存すれば、翌年また育てることが可能になります。

一方で、前述の通り室内で水耕栽培をしている場合は、季節に左右されず栽培を続けられます。その場合も、葉の色が薄くなったり、成長が止まったりしたら、栽培終了の目安となります。肥料不足や根詰まりの影響もあるため、容器を見直すことで再生できることもあります。

いずれにしても、花が咲いた頃が自然栽培の終わりとされるため、その前にたくさん収穫し、必要であれば種を採る準備を進めるのが得策です。無理に延命させるよりも、次のシーズンに向けて切り替える方が効率的といえるでしょう。

大葉を冬越しできる栽培方法まとめ

- 初心者に向けた育て方のポイント

- プランターでの育て方と冬管理法

- 水耕栽培キットで簡単管理

- 水耕栽培は100均グッズでもできる?

- 大葉の種取りと保存方法

- 夏が終わったらどうなるのか

- 冬でも育つほったらかし栽培法

初心者に向けた育て方のポイント

初めて大葉を育てる場合でも、いくつかのポイントを押さえれば失敗せずに楽しめます。大葉は比較的丈夫な植物ですが、育て方にはちょっとしたコツがあり、知っているかどうかで収穫量や葉の質が大きく変わります。

まず、最初に重要なのは「育てる環境」です。大葉は日当たりと風通しの良い場所を好みます。半日陰でも育ちますが、日光がしっかり当たったほうが、葉は大きく香りも豊かになります。プランターや水耕栽培の容器は、南向きの窓辺に置くのが理想です。

次に「水やりのタイミング」も大切です。土が乾いたらたっぷりと水を与えるのが基本ですが、過湿はカビの原因になるため、常に湿らせておく必要はありません。水耕栽培であれば、水の交換は週に1〜2回程度を目安に行うと衛生的です。

さらに、「間引き」と「摘芯(てきしん)」も育て方の中では重要な作業です。芽が密集していると通気性が悪くなり、病気のリスクが高まります。本葉が2〜3枚ついたら、元気な株だけを残して間引きましょう。また、草丈が20〜30cmほどになったら、先端をカットする摘芯を行うと、脇芽が増えて収穫量がアップします。

初心者にとってありがたいのは、大葉が「少しぐらい放置しても育つ」という点です。多少水やりを忘れても、すぐに枯れることはありません。ただし、日照不足や肥料の過不足には敏感なので、葉の色や元気さを観察する習慣をつけておくと安心です。

このように、大葉は初心者でも始めやすい植物ですが、細かいポイントを押さえることで、より健康でおいしい葉を育てることができます。始めてみれば、その成長の速さと収穫の楽しさに、きっと驚くことでしょう。

プランターでの育て方と冬管理法

プランターを使って大葉を育てる方法は、家庭菜園の中でも比較的手軽で管理しやすい方法です。春から秋にかけては屋外のベランダなどで栽培できますが、冬の時期にはいくつかの工夫が必要になります。

まず、プランター選びから始めましょう。大葉は根を広げて成長するため、深さ20〜25cm程度のしっかりとしたプランターが適しています。素材はプラスチック製でも問題ありませんが、水はけのよい構造になっているかを確認しておくと安心です。底に鉢底石を敷き、野菜用の培養土を使えば、初心者でも安定した生育が期待できます。

次に、冬の管理についてですが、寒さ対策が不可欠です。大葉は寒さに非常に弱いため、最低でも気温が10℃を下回らない環境を整える必要があります。11月頃には屋内に移し、日当たりのよい窓辺に置くようにしましょう。その際、鉢ごと移動させることで環境の変化にも対応しやすくなります。

また、室内に取り込むことで虫の被害は減少しますが、今度は乾燥やカビの発生に注意が必要です。過湿を避けるため、水やりは表面の土が乾いてから行いましょう。加湿器を併用することで葉の乾燥を防ぐこともできます。

さらに、冬は成長が遅くなるため、肥料も控えめで構いません。植え付け時に元肥をしっかり入れておけば、追肥は月に1回程度で十分です。葉の色が薄くなったり、成長が止まったように見えるときだけ、少量の液体肥料を追加しましょう。

このように、プランターでの育て方はシンプルですが、冬場は寒さや乾燥への配慮がポイントになります。環境さえ整えられれば、冬でも大葉を収穫しながら育てることが可能です。

水耕栽培キットで簡単管理

大葉を育てる際に、水耕栽培キットを使う方法は非常に便利で、特に初心者や室内での清潔な栽培を求める方におすすめです。土を使わないため虫の発生が少なく、手入れが簡単なことが大きなメリットといえるでしょう。

水耕栽培キットとは、LEDライトや水位調整機能、肥料供給システムなどが組み込まれた栽培装置のことです。最近では、デザイン性に優れた商品も増えており、キッチンやリビングに置いても違和感がありません。中には「液肥の交換時期を知らせるフロート」がついたものなどもあり、管理の手間を大きく減らしてくれます。

使い方は非常にシンプルで、種または挿し木から育てる苗をスポンジ培地にセットし、タンクに水と専用の液体肥料を入れるだけ。あとは、日光が当たる場所に置くか、キットに備え付けられたLEDライトを活用して光合成をサポートすれば、発芽から2〜3週間で葉の収穫が可能になります。

水耕栽培では、肥料が水に溶けて常に植物に供給されるため、成長が早い傾向があります。加えて、室内で育てることで気温や湿度の管理がしやすく、冬でも安定した生育が見込めます。

ただし、デメリットとしては初期費用がかかる点があります。キットの価格は数千円から高いものでは1万円以上になることもあります。また、専用の液体肥料が必要になるため、ランニングコストもゼロではありません。

このように、水耕栽培キットは効率的かつ快適な大葉栽培を実現できるツールです。特に清潔さやメンテナンス性を重視する方には、非常に相性が良い方法といえるでしょう。

水耕栽培は100均グッズでもできる?

大葉の水耕栽培は、市販の専用キットがなくても、100均グッズを使って自作することが可能です。実際、セリアやダイソーなどで手に入るアイテムを組み合わせることで、初心者でも手軽にスタートできます。

基本的な材料としては、豆苗用のプランターやザル・受け皿・ハイドロボール・キッチンスポンジなどが活用されます。これらはどれも100円で購入できるため、初期費用を抑えながら水耕栽培にチャレンジできるのが魅力です。大葉の種も100均で手に入ることが多く、全体のコストを500円以内に抑えることも可能です。

栽培の方法は、ハイドロボールをザルに入れて種を置き、下から受け皿で水分を供給する仕組みです。容器の底に水を張って、根が水に触れるように調整すれば、土を使わなくても発芽・育成が可能になります。発芽までの間は湿度を保つためにトイレットペーパーをかぶせるなど、ちょっとした工夫が成功の鍵です。

ただし注意したい点もあります。まず、100均で販売されている液体肥料は、水耕栽培向けではないものが多く、栄養バランスが不足しやすい傾向があります。そのため、「微粉ハイポネックス」などの水耕栽培向け肥料を別途用意した方が良いでしょう。

また、容器の強度や水漏れ防止にも注意が必要です。プラスチック製品の中には、長期間の使用でひび割れが発生することもあるため、定期的にチェックすることが大切です。さらに、間引きを行わないと成長が妨げられたり、通気性が悪くなってカビの原因になります。

| アイテム | 使用目的 | 注意点・補足 |

|---|---|---|

| ザル+受け皿 | 容器として使用 | 水漏れしないよう安定させる |

| ハイドロボール | 根を支える培地として使う | サイズは中粒がおすすめ |

| スポンジ | 種の発芽用・保湿用 | 清潔なものを使用 |

| トイレットペーパー | 発芽時の保湿カバー | 乾いたら交換 |

| 液体肥料 | 栄養補給 | 100均のものは栄養が不十分な場合あり |

このように、水耕栽培は100均グッズでも十分に対応可能です。ただ、簡単に始められる反面、育成環境の細かな調整は必要になります。コストを抑えて大葉を育てたい方にとっては、非常に魅力的な方法の一つです。

大葉の種取りと保存方法

大葉を毎年育てたいと考えている方にとって、種取りと保存は知っておくと便利な方法です。大葉は一年草であるため、冬には枯れてしまいますが、種を採っておけば翌年も簡単に栽培を再開できます。手順自体はシンプルなので、初心者でも無理なく実践できます。

種を採取するタイミングとしては、花が咲き終わり、実が茶色くなって乾燥し始めた頃が目安です。この状態の実は中に成熟した種を含んでおり、触ると軽くポロポロと落ちるようになります。種がまだ緑色だったり、乾燥が不十分な場合は、発芽率が下がるため避けましょう。

収穫する際は、花穂ごと切り取り、新聞紙やキッチンペーパーの上に広げて数日間乾燥させます。湿気が残っているとカビの原因になるため、風通しの良い場所でしっかりと乾燥させることが大切です。その後、指でしごいたり、軽く叩いたりすることで中から小さな黒っぽい種が出てきます。

取り出した種は、ゴミや細かな花がらと一緒に混ざっていることがあるため、茶こしやふるいなどで軽くふるい分けておきましょう。不要なものを除くことで、保存中の劣化やカビのリスクを抑えることができます。

保存の際は、湿気を避けるために乾燥剤と一緒に密閉容器に入れ、直射日光の当たらない冷暗所で保管します。ジップ付きの保存袋や空き瓶でも代用可能です。適切に保存すれば、大葉の種は2〜3年は発芽力を保てます。

このように、大葉の種取りはそれほど難しくありません。毎年苗や種を購入しなくても、自家採取しておけば、経済的かつ持続的に家庭菜園を楽しむことができます。

夏が終わったらどうなるのか

大葉は高温多湿の夏を好む植物であり、その成長は6月から8月にかけてピークを迎えます。しかし、夏が終わり秋が深まるにつれて、気温が下がるとともに徐々に成長が鈍くなり、やがて花が咲き始めます。この花が咲く現象は、栽培サイクルの「終盤」に入ったサインと考えるとわかりやすいでしょう。

花が咲いたあとは、葉が硬くなったり香りが薄れたりして、食用としての質が落ちてきます。これは大葉が栄養を葉ではなく、種の成熟に向けて使い始めるためで、自然な生育の流れです。収穫量が減り、葉の質も落ちてきたら、無理に栽培を続けるよりも、種取りや株の整理に移行するタイミングです。

この時期には、「穂じそ」「しその実」といった形での収穫も楽しめます。葉を使うだけでなく、実をしょうゆ漬けや塩漬けにして保存食にすることも可能です。食材としての活用方法が広がる時期ともいえます。

また、地植えの場合は、枯れた後にこぼれ落ちた種が翌年自然に芽を出すこともあります。これを「こぼれ種」と呼び、何もしなくても次の春に芽が出てくるケースがあります。プランターの場合も、土を入れ替えずに軽くほぐしておくことで、同様の自然発芽を期待できます。

いずれにしても、夏の終わりは大葉の栽培を一旦見直す良いタイミングです。収穫を終えたら、花や種を活用する方法に切り替え、次の栽培に備えることで、無駄なく大葉を育てることができるでしょう。

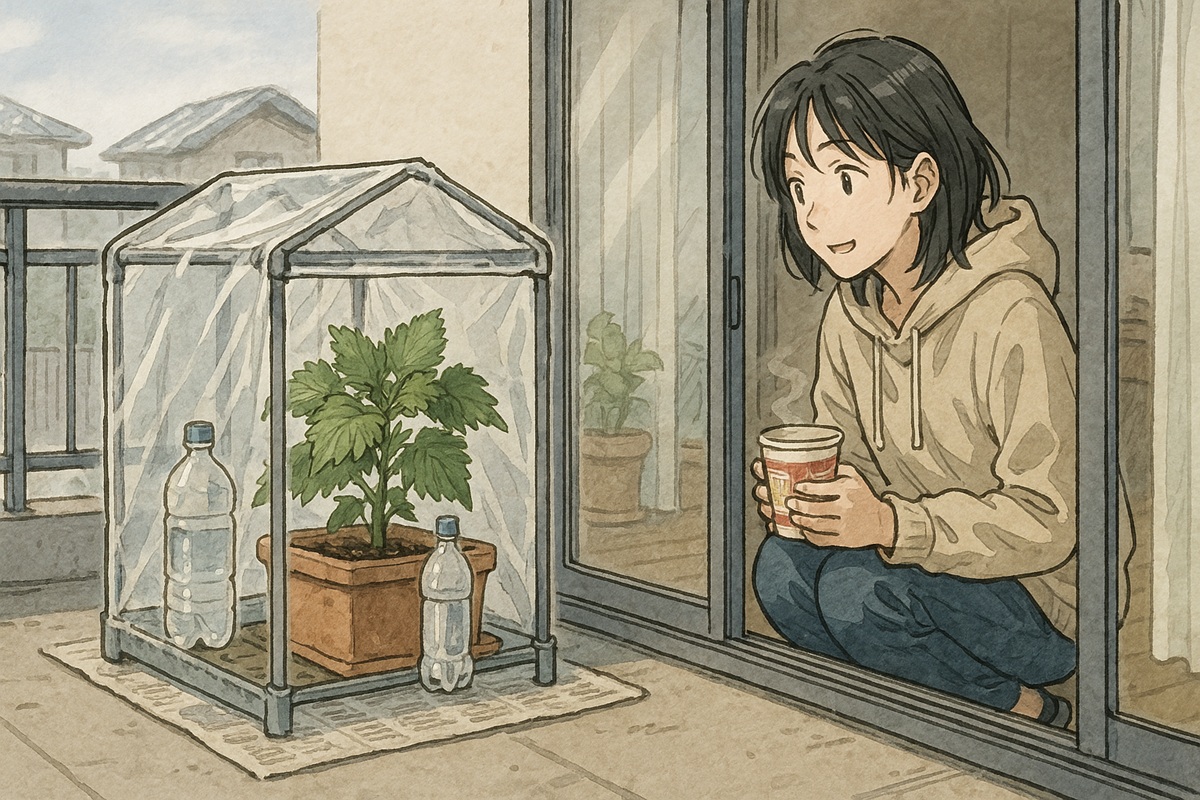

冬でも育つほったらかし栽培法

「ほったらかし栽培」という言葉の通り、大葉は比較的手間がかからず、初心者でも簡単に育てられる植物です。ただし、冬場の栽培となると、気温や日照時間の制限があるため、完全な放任で育てるのは難しくなります。そこで「できるだけ手をかけずに冬でも育てる」ための工夫が求められます。

まず、冬の栽培には室内での管理が前提となります。大葉は寒さに弱く、気温が10℃以下になると成長が止まり、5℃以下で枯れてしまうためです。そこで、日当たりの良い室内にプランターや水耕栽培容器を設置し、気温と日照をある程度保てるようにしましょう。

「ほったらかし」で育てるための最大のコツは、育成環境を自動的に維持できるようにしておくことです。例えば、水耕栽培であれば、ペットボトル容器を使って根が常に水に触れるようにしておけば、水やりの手間は最小限に抑えられます。また、LEDライトやタイマーを併用すれば、日照時間の管理も機械に任せることができます。

肥料についても、一液タイプの液体肥料を使用することで追肥の手間が軽減されます。週に1回程度の水換えのタイミングで液体肥料を補充するだけで十分です。

一方で、完全な無管理ではカビや徒長といったトラブルが発生しやすくなります。特に発芽初期や湿度が高くなりがちな冬場には注意が必要です。とはいえ、日光と水さえ確保できれば、大葉は自力で育つ力が強いため、日々の手入れは最小限にとどめられます。

このように、環境設定さえ整えておけば、大葉の「ほったらかし栽培」は冬でも十分実現可能です。忙しい方やガーデニング初心者でも、育てる楽しさと収穫の喜びを気軽に味わうことができるでしょう。

大葉の冬越しのポイントを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 大葉は一年草で寒さに弱く、屋外での冬越しは基本的にできない

- 室内で温度管理すれば冬でも栽培が可能

- 気温15〜25℃、湿度50〜60%が栽培の目安

- 冬の室内では日照確保にLEDライトの使用が有効

- 暖房の風が直接当たらない場所に置くことが重要

- 冬越しには南向きの窓辺が最適な設置場所

- 成長が止まったり葉が硬くなったら栽培の終わりのサイン

- 花が咲いた後は種取りの準備に移行するとよい

- プランターで育てる場合は寒くなる前に室内へ移す

- 水やりは土の乾燥具合を見ながら控えめに行う

- 水耕栽培キットを使えば冬場も管理しやすい

- 100均グッズでも水耕栽培は可能だが液肥の質に注意

- 種取りは乾燥した花穂から手作業で採取して保存

- こぼれ種による自然発芽で翌年育てることもできる

- 光・温度・湿度・清潔を整えればほったらかし栽培も可能